「変わりたいのに、変われない」

これは一部の特別な人だけの悩みではなく、多くの人が一度は感じたことのある気持ちではないでしょうか。

新しいことに挑戦したい、もっと自分らしく生きたい、そんな思いを持ちながらも、なぜか一歩が踏み出せない。

新しい生き方働き方暮らし方を目指し、新しい環境に飛び込もうとすると何となくブレーキがかかってしまう。

変わることに自信が持てず、「自分には無理」「自分なんか…」と諦めてしまう。

そして、もっと努力しなくてはいけない、強い気持ちが持てず弱いからと自己嫌悪に陥り、焦りばかりが空回りしてしてしまう

でも、その原因は、「努力不足」や「気合が足りない」からではありません。

自分でも気づいていないもっと深いところ、子どもの頃に身につけてしまった価値観が、今もあなたの行動を無意識に縛り、足かせになっている可能性があります。

「禁止令」で踏まれている “無意識のブレーキ”

心理学では、子どもが成長の過程で親や周囲の言葉・態度を受けて形成された心のルールを「禁止令(禁止メッセージ)」と呼ぶようです。

たとえば、

• 「目立っちゃだめ」

• 「失敗しちゃだめ」

• 「自分の意見を言っちゃだめ」

• 「自由にしてはいけない」

など・・・

こうしたメッセージは、親からの直接的な言葉だけでなく、言葉としてはっきり発せられなくても、親の態度や空気感を敏感に感じる子どもには、強い力で伝わってしまいます。

親がいつも忙しそうにして関心を示してくれない、怒られないように顔色をうかがっていた、何をするにも親から決めつけ押し付けられた・・・

そんな子ども時代を過ごした人は、心の奥深くで「○○してはいけない」というルールを内在化してしまっているのです。子どもが内在化することを幼児決断というそうです。

『心理学専門TA講座 VOL.4|幼児決断 関係改善|仙台心理カウンセリングの言葉と口癖心理専門家』

https://ameblo.jp/mahou11/entry-12672411223.html口癖専門家が教える心理学専門TA講座 VOL.4 メンタルヘルスを日本一やさしく教える田村みえです。 初めて学ぶ人に贈る、優しい心理学7week基礎コースは…

親(養育者)は、子どもを育てている間、無意識にたくさんのメッセージを子どもに与えています。そのメッセージを子どもは取り入れ、自分の中でどのように生きていくか決めます。これを交流分析では、「幼児決断」と呼びます。

幼児決断は両親や養育者から、さまざまな禁止令(禁止メッセージ)を受けながらなされるもので、その禁止メッセージに対し、子ども頃に湧いてくる感情をもとに決めること。

この幼児決断をもとに、自分はこう生きようとシナリオを書く。このシナリオを人生脚本と言いうようですが、無意識のうちに自分の人生のルールを決めてしまうようです。

この子供のころの禁止令(禁止メッセージ)は、本人は気づいていなくても、無意識的に大人になっても残り続けます。

たとえば、何かを始めようとしたときに「自分にはできない」と感じるとき、実際には本人の努力や能力や経験の問題ではなく、「変わってはいけない」「自由になってはいけない」という禁止令が、無意識にブレーキをかけているのです。

「変わってはいけない」という価値観の刷り込み

「変わってはいけない」という価値観の刷り込みとは、子ども時代に親や周囲の大人から無意識に伝えられる、生き方や行動に関する「禁止令(禁止メッセージ)」の一つと考えられます。

例えば、

「子どもらしくしてはいけない」

「弱さを見せてはいけない」

「親の期待に沿わなければならない」

「周りと違ってはいけない」

「期待を裏切ってはいけない」

など・・・

幼い頃の潜在意識に刻印され、親の価値観を無意識的にコピーし、親の価値観を優先してしまうため、自分の中の自然な成長過程に芽生える気持ちにふたをする価値観が内面化され、本人の価値観や行動パターンの土台となることが多いようです。

親が期待することに背くことに罪悪感を覚え、 「変わってはいけない」という思い込

みが無意識的に刷り込まれていく。

こうした価値観の刷り込みによって、自分の本当のこころの欲求を否定し、本来の自分らしさを抑え込み、ありのままの自分を受け容れず、無意識的に自分や感情を抑制してしまう傾向になってしまう。

本音や希望を隠し自分の心を抑えてしまうため、人間関係や仕事を選ぶときなど、自分の気持ちに素直になれず、ストレスやうつ状態を招きやすいとも言われます。

過度な「親への忠誠心」を生み、親に逆らわないよう、反抗したり自立することを恐れ、それにより、自分で何かを決めることが難しくなる。

親への忠誠心に逆らうことは、罪悪感や恐れが伴うため、親からのコピーした価値観ではなく、自分オリジナルの価値観に変えることに、強い心理的な抵抗が生まれてしまうようです。

「いい子症候群」がつくった“他人軸の人生”

こちらの記事の中で紹介していますが、「いい子症候群」とは、いつも周囲からの期待に応えようとして、自分の気持ちを抑え込む状態で、子どもだけでなく大人にも見みられます。一見問題がないように思え見えますが、深刻な影響を及ぼす可能性があります。

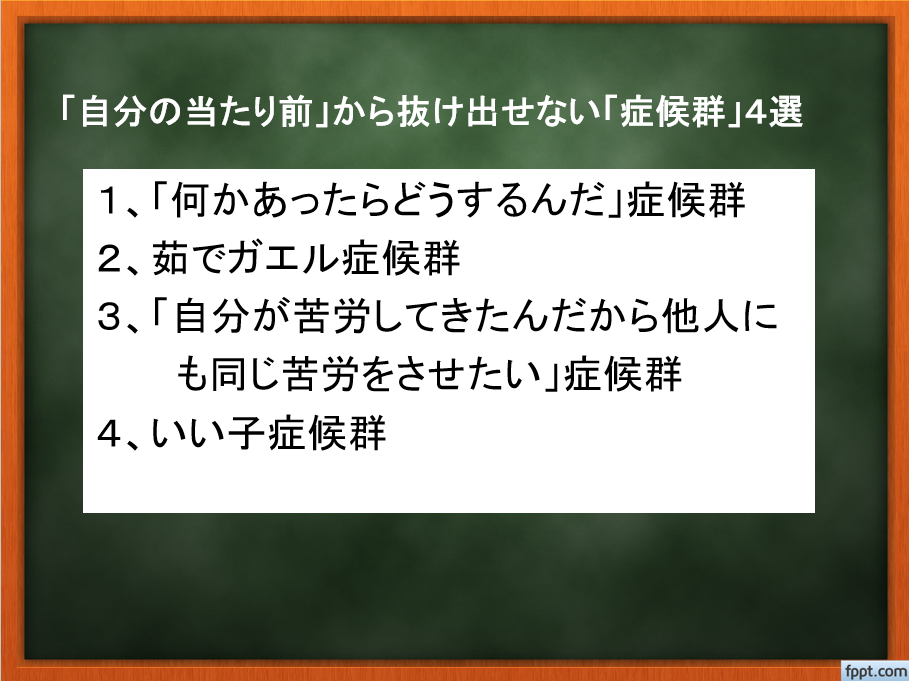

「自分の当たり前」から抜け出せない代表的な「症候群」4選 | 新しい生き方働き方暮し方ブログ

https://atarashiihatarakikata.com/articles/21時代の変化の中で、古い価値観や思い込みを見直し、「自分の当たり前」から抜け出すことが重要です。今回は、「自分の当たり前」から抜け出せない、代表的な「症候群」を4個ピックアップしてみました。

禁止令を受けて育った子どもは、「いい子」であることで、周囲に受け入れてもらおうとします。

• 先生の言うことをよく聞く

• 親や周囲の期待に応える

• 空気をよく読む

• 迷惑をかけないように生きる

• 常に人と同じであるように目立つことを避ける

など

こうしたふるまいは、一見とても「良い」ことのように見えます。

でも、本当の自分の気持ちを押し殺して、誰かに「期待される私」を生きるという構造に変わりはありません。

この「いい子症候群」の落とし穴は、大人になってからも続きます。

• 本当は辞めたい仕事を「責任だから」と続けてしまう

• 新しいチャレンジより、失敗しなさそうな道を選んでしまう

• 自分の意思より「どう思われるか」を優先してしまう

など・・・

自分の気持ちに蓋をして、“いい子”であることを最優先してきた結果、自分の人生なのに、自分の人生を選んでいない感覚に陥ってしまうのです。

「他人の人生を生きることで人生を無駄にするな」

アップル創業者のスティーブ・ジョブズが、米スタンフォード大学の卒業式での伝説のスピーチの中で、

「ドグマ(教義、常識、既存の理論)にとらわれるな。それは他人の考えた結果で生きていることなのだから。」と述べています。

「他人の人生を生きるな」スティーブ・ジョブズが残した人生の歩き方 | 新しい生き方働き方暮し方ブログ

https://atarashiihatarakikata.com/articles/18大きな時代の転換点にある今、自分は何を求めているのか、自分はどんな人生を歩いていきたいのか、人生の歩き方に悩んでいる人も多いと思います。 人生の歩き方に悩んでいる人に、「他人の人生を生きるな」で有名なスティーブ・ジョブズが米スタンフォード大学の卒業式での伝説のスピーチから、そのスピーチを聞いた学生たちのその後の人生の歩き方を見ながら、人生の歩き方のヒントとなるメッセージをピックアップします。

この国は、流れ作業のように、大学に行き、就職し、結婚して、家を買うことが幸せだという考えを植えつけるところがある。 ジョブズはそんなレールに乗るな。これが幸せに繋がるものではないと言いたかったんだ。

いい子でいることで、親や周囲が決めたレールに従っている人は、他人の人生を生きていることになります。

自動思考――“心のくせ”が人生を決めていた

「どうせ私には無理」

「うまくいくわけがない」

「人に迷惑をかけてはいけない」

こうした思考が、無意識に頭をよぎることはありませんか?

これは心理学でいう「自動思考(automatic thoughts)」と呼ばれるもので、過去の経験に基づいて脳が勝手に再生する“心のぐせ”と言われています。

心理士監修|自動思考とは?止め方やスキーマとの違いを解説【認知行動療法】 丨コグラボ- Cognitive Behavioral Therapy Lab

https://www.awarefy.com/coglabo/post/automatic_thoughts#index_AGmcYCQn自動思考とは、ある出来事に遭遇したときに、頭の中に自然と浮かんでくる考えやイメージのこと。ネガティブな自動思考の改善方法を心理士が解説します。

自動思考とは、ある出来事に遭遇したときに、頭の中に自然と浮かんでくる考えやイメージです。自動思考があることで、人は特定の出来事に対して感情が湧き上がったり、行動を起こしたりします。

この自動思考は、子どもの頃の禁止令やいい子症候群によって、経験が積まれ、強化されていきます。

特定の自動思考が繰り返される状態は「思考のクセ」と呼ばれることもあり、これが極端に偏った状態で繰り返されると物事を客観視できずに認知にゆがみが生じます。

無意識のうちに、子どもの頃の禁止令やいい子症候群によって、極端に偏って繰り返された過去の経験によって形成された価値観や信念が積み重なって、自分の中で「思考のくせ」となってしまいます。

「自分の気持ちを出してはいけない」と思ってきた人は、何か発言するたびに「こんなこと言って大丈夫かな?」と不安になる。

「いつも人に気を遣っていた」人は、「自分の希望を言うのはワガママだ」と思い込む。

「常に人と同じでなければいけない」と思っていると、周囲に合わせる他人軸で物事を判断してしまう。

など・・・

それらが自動思考として染みつき、「変わりたい」と思っても心のどこかで止めてしまいます。しかもやっかいなのは、偏った「思考のくせ」に気づかないこと。

生き方や働き方暮らし方など、大事なものごとに関しても、偏った「思考のくせ」で人生を決めてしまう。

まさしく、ジョブズが指摘しているように、無意識の偏った「思考のくせ」で、貴重な自分の人生を、他人の人生を生きることで無駄にしていることになります。

自分を解き放つ第一歩は「気づくこと」

こうした無意識の思い込みによる「自分は変えられない」という、価値観や信念から抜け出すには、どうしたらいいのでしょうか。

それは――自分の偏った「思考のくせ」に気づくことです。

「なぜ私は、こんなに自信が持てないのだろう?」

「なぜ何かを始めようとすると、怖くなるのだろう?」

「誰かに怒られそう、迷惑をかけそう、と思うのはなぜだろう?」

こうして「問い」を立て、自分の中にいる“いい子”の声や“禁止令”を持った小さな自分に気づいていくことで、少しずつその力を弱めていくことができます。

たとえば、

• 「失敗してはいけない」と思ったとき、「ほんとに?」と問い直してみる

• 「自分なんかにできるわけがない」と思ったとき、「過去に何か失敗して傷ついた経験があるのかも」と振り返ってみる

• 「自由にやっていい」と自分に許可を出してみる

それはすぐにタイパよく時短でできることではありませんが、心の中の“無意識のプログラム”を書き換えることは可能です。そしてその最初のきっかけが、「気づく」という小さな一歩を踏み出す行動です。

小さな一歩を踏み出すために、安心して「気づける」環境がとても重要です。ありのままの自分でいいと思える、心理的安心感のある環境を選ぶこと。そして、日々の小さな繰り返しが可能なこと。その積み重ねが自分を解き放つ第一歩となると思います。

まとめ 「自分らしさ」を取り戻す「環境」を選ぶ

禁止令(禁止メッセージ)やいい子症候群のように、子どもの頃の間違った思い込みが、「変わりたくても変われない」見えない足かせになっている。

変われないのは、自分の努力不足ややる気の問題ではない。というお話をしてきました。

こちらの記事で、変化が激しい時代に、変わりたくても変われない。変わることを難しくさせ、変化への対応を妨げる様々な要因、「変化への抵抗」について、「個人の特性」と置かれている「環境」という視点をお伝えしました。

「変わることは難しい」個人の特性と環境による「変化への抵抗」 | 新しい生き方働き方暮し方ブログ

https://atarashiihatarakikata.com/articles/17変化が激しい時代だけど、変わりたくても変われない。変わることを難しくさせ、変化への対応を妨げる様々な要因があります。その「変化への抵抗」について、「個人の特性」と置かれている「環境」という視点から考えていきます。

今回は、親など家庭環境により、自分の価値観や信念が間違った思い込みを作ることをお伝えしましたが、家庭環境だけでなく、社会や時代などの環境も思い込みの要素になります

「本人の特性」に合わずに様々な「環境」の中で、変わりたくても変われない足かせが作られていることに気づくための記事をどんどんアップしていきます。

自分らしさを取り戻す「環境」を選択することをおすすめします。

●おすすめ

・自動思考をゆるめるにあたりおすすめのアプリとして、AIメンタルパートナーアプリ「Awarefy(アウェアファイ)」挙げられます。アプリに搭載された色々なコンテンツを活用することで、自動思考を和らげるヒントが得られます。

書き続けるほど自分がわかる。変えられる。【Awarefy】![]()

・「Kimochi」は、専門家(公認心理師)のみがカウンセリングを担当。安心・信頼のオンラインカウンセリングサービスです。 恋愛、仕事、人間関係、家庭の悩みなど、年齢とともに変化する心の課題に寄り添い、 生活の一部として気軽に相談できる安心の場として、多くの方に支持されています。

国内最大級のオンラインカウンセリングサービス【Kimochi】![]()

「okinawa未来カレッジ」は、誰もが自分らしい明日へ一歩を踏み出せる、 未来に向かって前進し、新しいライフサイクルを創り出すコミュニティーを目指します。