何も変わらない毎日の常温の安心に包まれた日々。

朝、目覚ましの音に起きて、同じ通勤路を歩き、同じような会話をして一日が過ぎていく何も変わらない毎日。

大きな波風はなく、特別な出来事もないけれど、日々の生活に喜びを見つける毎日。

「これも悪くない」と思える日常。

安定している生活は、心に落ち着きをもたらしてくれます。

大きな変化がなく、昨日と同じ今日があることは、ある意味で幸せなこと。

変化に振り回されるよりも、一定の温度で保たれた「常温」の日々は、安心できる居場所のように感じられるものです。

でも、少し思い出してみてください。

かつては「もっとこんなことをしたい」「こんな未来を描きたい」と思っていた自分、未来にワクワクする自分がいませんでしたか?

それは、変わらない常温のぬくもりの中で、少しずつ薄れていったのかもしれません。

今回は、「何も変わらない毎日」に慣れ過ぎた常温生活に気づき、新しい生き方働き方暮らし方の一歩を踏み出すヒントをお伝えします。

「何も変わらない毎日」常温生活とは何か

こちらの博報堂の記事から。

「常温」 を楽しむ社会へ~ この先 良くも悪くもならない世の中を、ポジティブに ~

https://seikatsusoken.jp/newsrelease/9537/【「常温」 を楽しむ社会へ~ この先 良くも悪くもならない世の中を、ポジティブに ~】博報堂生活総合研究所では、生活者の意識や行動の変化から将来の価値観や欲求の行方を予測するため、同じ条…

■この先よくも悪くもならないという感覚

博報堂が生活者の意識や行動の変化から将来の価値観や欲求の行方を予測する、2年に一度実施している定点観測型のアンケート調査「生活定点」調査の分析の結果。

日本の「失われた20年」を経て、2010年前後から、生活者に「この先は良くも悪くもならない」という認識が広がっていることがわかりました。

生活者は、社会や時代に必要以上に熱く怒りを感じることも、悲観して冷え込むこともなく、現状を静かに受け止め、身の周りに幸せを感じながら暮らしています。

博報堂生活総研では、この、何も変わらない毎日の中で、ありのままを快適とする生活者の心情を、「低温」ではなく、「常温」と捉えました。

「常温」を楽しむ社会では、人びとは自分自身の今を大切にし、現実的で自立した生活をしているようです。

■「何も変わらない毎日」常温に慣れすぎてしまった社会と個人

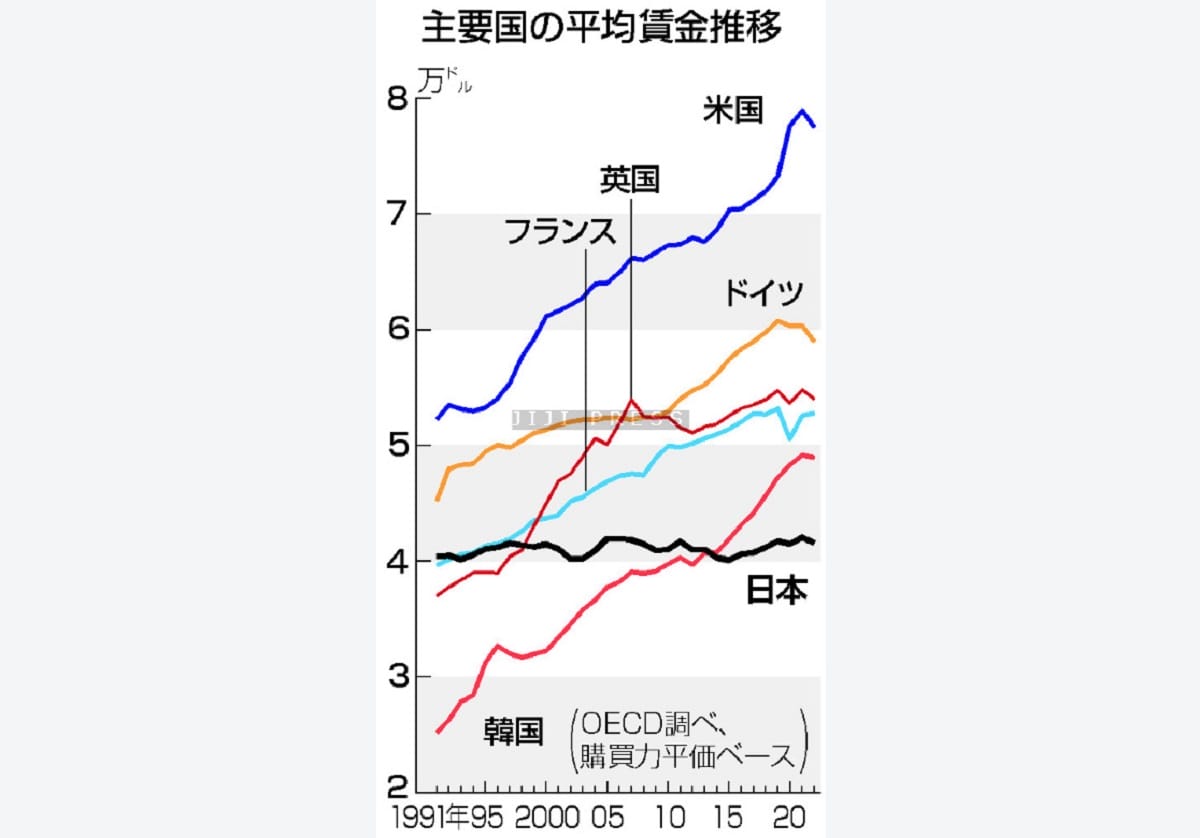

失われた20年から失われた30年を生活者としてみていったとき、

気づけば何十年も大きな変化が起きていない。

景気は横ばいで物価も大きく上がらない、働く環境は決して改善せず、給料も上がらず手取りは減っているけれど、それでも何とか生活はできてるし、そこそこ便利で、プチ贅沢は楽しめる。

明日の生活に困るような状況ではないし、命の危険になるほどでもない・・・

失われた30年は、そんな大きな変化がない生活環境だったかもしれません。

長く30年続いた常温生活で、社会も私たち個人も、「変わらない毎日」に

慣れ過ぎてしまったのかもしれません。

そんな常温生活の中で、私たちは知らず知らずのうちに

“変わらなくてもいい”という空気に馴染んでいってしまったようです。

「何も変わらない毎日」常温が生み出された社会環境

生活者としての意識や行動に、知らず知らずのうちに「環境」が大きく影響しています。

こちらの記事で、社会心理学の父とよばれるクルト・レヴィンの場の理論で、

『人間の行う行動は、人間のパーソナリティと環境が相互作用によって影響する』

ということをお伝えしました。

「変わることは難しい」個人の特性と環境による「変化への抵抗」 | 新しい生き方働き方暮し方ブログ

https://atarashiihatarakikata.com/articles/17変化が激しい時代だけど、変わりたくても変われない。変わることを難しくさせ、変化への対応を妨げる様々な要因があります。その「変化への抵抗」について、「個人の特性」と置かれている「環境」という視点から考えていきます。

「何も変わらない毎日」常温が生み出された社会「環境」について考えていきます。

■長く続いたデフレと低成長「失われた30年」

「失われた30年」終幕へ正念場=賃金・物価の好循環、試される持続力―日銀マイナス金利解除

https://biz-journal.jp/economy/post_378996.html#:~:text=%E8%B3%83%E9%87%91%E3%81%A8%E7%89%A9%E4%BE%A1%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%AB%E4%B8%8A%E3%81%8C%E3%82%8B%E3%80%8C%E5%A5%BD%E5%BE%AA%E7%92%B0%E3%80%8D%E3%81%8C%E5%BC%B7%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%80%81%EF%BC%92%EF%BC%85%E3%81%AE%E7%89%A9%E4%BE%A1%E4%B8%8A%E6%98%87%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AE%E6%8C%81%E7%B6%9A%E7%9A%84%E3%83%BB%E5%AE%89%E5%AE%9A%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%8C%E8%A6%8B%E9%80%9A%E3%81%A8%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%20%E9%95%B7%E5%BC%95%E3%81%8F%E3%83%87%E3%83%95%E3%83%AC%E3%81%A7%E3%80%8C%E7%89%A9%E4%BE%A1%E3%82%82%E8%B3%83%E9%87%91%E3%82%82%E4%B8%8A%E3%81%8C%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%8D%E3%81%A8%E6%80%9D%E3%81%84%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%80%81%E7%B8%AE%E5%B0%8F%E5%9D%87%E8%A1%A1%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88%E5%9E%8B%E3%81%AB%E9%99%A5%E3%81%A3%E3%81%9F%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%80%82,%E3%80%8C%E5%A4%B1%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%9F%EF%BC%93%EF%BC%90%E5%B9%B4%E3%80%8D%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%82%8B%E9%95%B7%E6%9C%9F%E5%81%9C%E6%BB%9E%E3%81%AB%E5%B9%95%E3%82%92%E5%BC%95%E3%81%8D%E3%80%81%E6%B4%BB%E5%8A%9B%E3%82%92%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%88%BB%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%80%81%E6%AD%A3%E5%BF%B5%E5%A0%B4%E3%82%92%E8%BF%8E%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82%20%E6%97%A5%E9%8A%80%E3%81%8C%E6%94%BF%E7%AD%96%E8%BB%A2%E6%8F%9B%E3%81%AB%E9%9A%9B%E3%81%97%E3%80%81%E9%87%8D%E8%A6%81%E3%81%AA%E5%88%A4%E6%96%AD%E6%9D%90%E6%96%99%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%8C%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%94%E5%B9%B4%E6%98%A5%E9%97%98%E3%81%AE%E8%B3%83%E4%B8%8A%E3%81%92%E5%8B%95%E5%90%91%E3%81%A0%E3%80%82日銀がマイナス金利政策を解除した。賃金と物価がともに上がる「好循環」が強まり、2%の物価上昇目標の持続的・安定的な実現が見通せたと判断した。

日本経済は、1990年代初頭のバブル崩壊以降、30年以上にわたってデフレと低成長が続き、

「失われた30年」と言われました。

高度経済成長や戦後の復興に見られたような、自然な景気回復の波が訪れず、構造的な低迷が続いているのが特徴です。

企業は、縮小均衡のコストカット型の経営に従事し、投資と人件費を抑えるリストラを進め、

できるだけ安くモノやサービスを提供することに専念。

経済を引っ張る個人消費は活気づかず、日本経済は物価も賃金もますます上がらない「負のスパイラル(連鎖)」に陥りました。

「賃金や物価が上がらないことを前提としたノルム(社会通念)が根強かった」

23年4月の日銀総裁を退任した黒田東彦氏の退任会見で言われたように、いつの間にか

賃金も物価も上がらないことが、社会的な通念として当たり前になっていたようです。

■右肩上がりの経済成長が停滞し社会は「高原期」に突入

日本の10代はいま:“もや” のかかった平坦な「高原地帯」を歩く若者たちへ

https://www.nippon.com/ja/in-depth/d00800/この4月から成人年齢が「18歳」に引き下げられる。18歳の高校生にはすでに選挙権があるが(2016年改正公職選挙法施行)、「大人」として新たな社会的権利や責任が生じる。コロナ下で新成人となる10代は、どんな社会認識や悩み、将来像を持っているのだろうか。世代特有のメンタリティーを探る。

この右肩上がりの経済成長が終わり停滞した社会は「高原期」とも呼ばれています。

日本の名目国内総生産(GDP)は1990年代を境にほぼ横ばいに。右肩上がりの経済成長が停滞し、社会は『高原期』に入りました。

みんな一緒に、高度経済成長期は「努力すれば報われると信じて坂道をひたすら上り続けた時代」。社会や周囲が引いたレールに乗っかって、より高みを目指していました。

高度経済成長期は、学歴や資格など、自分が努力して獲得した社会的な評価がアイデンティティーの根拠だった。

高原期を生きる若者には、明日もあさっても今の状態と同じだという感覚があります。今は“もや”がかかっていて、どこを向いて歩けばいいか見えない。将来、もやが晴れるとも思えないのです

高原期は、明日もあさっても今の状態と同じだという感覚が蔓延していった。

特に、もの心がついたときには社会が高原化していた若者にとって、その感覚は強いかもしれません。

でも、失われた30年の長い期間の常温生活で、あらゆる世代の人たちが、明日もあさっても今の状態と同じ何も変わらない毎日という感覚になってしまったのだと感じます。

未来を先送りする“常温の罠”

「何も変わらない毎日」が続く常温生活の中で、私たちは知らず知らずのうちに、“変わらなくてもいい”という空気になじみ、「今のままでも悪くないから」と思う気持ちは自然なことです。

けれど、その「悪くない」の裏側には、“未来を先送りにしているだけ”という落とし穴があります。

• 挑戦しないことで不安は減ります。

• しかし同時に、挑戦しないことで「可能性」も手放しているのです。

「努力しても報われない」という時代が長く続き、失われた30年を過ごした私たちは、変わらないことに慣れすぎてしまいました。

気がつけば「このままのほうが楽」「変わらないほうが安全」という思い込みが心を支配しているのです。

でも、その“常温”に安住してしまうことこそが、未来のリスクを大きくしていることに気づかなければなりません。

高原期は、

・未来はもやがかかっていて将来が見通せない。

・国や社会が引いた一本道のレールはなくなりどこを歩いていいかもわからない。

・自分のアイデンティティーが見いだせなくなる。

社会が高原化すると、どこに向かって歩いて行ったらいいか分からないし、自分のアイデンティティーは自分で見つけていく時代に大きく変化しています。

経済成長からの高原期への社会の大きな変化で、どんなに努力しても今より高い場所に行けるとは思えない。努力しても報われないという諦めてしまった人も多いかもしれません。

でも、それぞれ一人ひとりの人生を切り拓くことが必要な時代です。

10年後も、20年後も、同じ場所に立ち止まっている自分を想像したとき、あなたはそれを本当に望みますか?

「安心」を保ちながら「何も変わらない」毎日に小さな揺さぶりを加える

人生を変えるのに必要なのは、大きな決断ではありません。

VUCA時代とも言われる現代社会は、先例のないことをやってみないとわからないことが多く、そのためには「熱量」が必要です。

• 熱くも冷たくもない

• 喜びも怒りも小さい

• 今が楽しければいい

• それなりに納得して、心のどこかであきらめている

そんな「熱量」では、新しい一歩は踏み出せません。

まずは、「何も変わらない毎日」常温の日常に小さな揺さぶりを加えること。

• 新しいことを学んでみる

• 興味はあったけれど避けていた世界に触れてみる

• 昨日と違う行動を、ひとつだけ取り入れてみる

などなど・・・

それはほんの小さな一歩でも、未来を動かす力を持っています。

“常温”から一度、自分を沸かしてみましょう。

未来を守るのは、変わらない安心ではなく、変わろうとする勇気です。

あなたが「常温」から飛び出すその瞬間に、新しい可能性が動き出します。

まとめ ~何も変わらない毎日に小さな一歩を踏み出す~

「常温生活」は、心地よく、安心を与えてくれるもの。

でも、そのままでは未来が溶けて消えてしまうリスクをはらんでいます。

だからこそ、今こそ気づいてください。

小さな勇気が、あなたの未来を取り戻す力になることを。

あなたが一歩を踏み出したとき、

「変わらない毎日」に隠れていた可能性が、確かに見えてくるはずです。

日本人は不安遺伝子が高く、新しいことにチャンレンジすることに

不安を感じてしまう人も多いと思います。

だから、自分がやってみたいと思うこと、熱量が高くなることに、

スモールステップで小さな一歩を踏み出してみる。

そして、そのためには、失敗しても許される環境、足を引っ張るのではなく背中を後押ししてくれる環境を選択することをおすすめします

「okinawa未来カレッジ」は、誰もが自分らしい明日へ一歩を踏み出せる、 未来に向かって前進し、新しいライフサイクルを創り出すコミュニティーを目指します。