変わるって難しい

変わりたいのに変われない

なんとなく変われる気がしない

など・・・

本当は変わりたいのに変われない人、変わることを難しくしている状態の人が多いのではないでしょうか?

「仕事に行きたくない」会社嫌い・仕事嫌いを放置しつづけるリスク

https://atarashiihatarakikata.com/articles/16

でも指摘したように、日本では、会社にも仕事にも不満だらけ。

でも、会社も嫌い、仕事も嫌いなのに、会社を辞めずに会社に留まっている人がほとんど。

会社嫌い・仕事嫌いをそのままにしていると、「仕事に行きたくない」状態を続けているとメンタルリスクがあることも。

それでも、変わることを難しくしている原因に、様々な「変化への抵抗」があることをご存じですか?

行動を変えるためには、その「変化への抵抗」に気づくことが大切です。でも、無意識的に「変化への抵抗」に気づいていない。もしくは、気づいていても気づかないふりをしている人もたくさんいるはずです。

今回は、変化の時代に、変化への対応を妨げる背景。変わりたくても変われない、変わることを難しくさせる様々な「変化への抵抗」について、「クルト・レヴィンの場の理論」の概念を元に、本人の特性・パーソナリティーと、その人が置かれている環境にフォーカスし、考えていきたいと思います。

変化への抵抗を生む「本人の特性」と「環境」にフォーカス

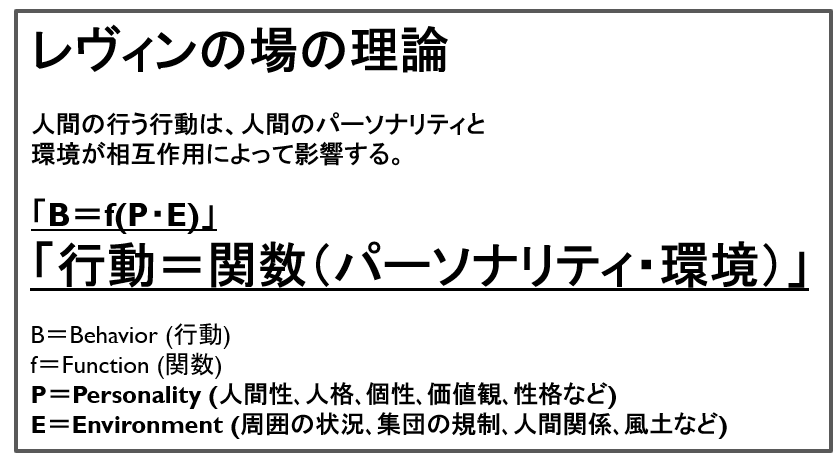

人の行動について様々な研究の中で、有名な「クルト・レヴィンの場の理論」があります。

クルト・レヴィンは、「場の理論」の考案など社会問題の解決する数々の業績によって、「社会心理学の父」と言われているようです。

クルト・レヴィン(Kurt Lewin)(1890 -1947年)は、現代心理学の発展に多大な影響を与えた心理学者です。ユダヤ系ドイツ人としてドイツに生まれ、ベルリン大学の哲学と心理学の教授を務めていましたが、ナチ政権の成立で1933年にアメリカに亡命。コーネル大学教授を務め、マサチューセッツ工科大学にグループ・ダイナミックス研究所を創設しました。

「クルト・レヴィンの場の理論」の概要は、

『人間の行う行動は、人間のパーソナリティと環境が相互作用によって影響する』

というもの。

「B=f(P・E)」 ⇒「人間の行動=関数(パーソナリティ・環境)」

B:Behavior行動

f:関数

P:Personality 本人のパーソナリティー・特性(人間性、人格、個性、価値観、性格など)

E:Environment 周囲の環境(周囲の状況、集団の規制、人間関係、風土など)

という式をレヴィンは表しました

人間の行動は「場」の影響、環境の影響を強く受けるということ。自分という人物は、本人の特性・パーソナリティだけでなく、その人が置かれている立場や役割、環境も含めてその人物であると言えます。

「時代の思考」と言われるパラダイムや、そのパラダイムに影響を受けた古い価値観も本人を形作っているということ。会社や仕事の環境や、会社や仕事の中で、その人が置かれている立場や役割はその人の行動に強く影響していると考えられます。

行動を妨げるもの、変わることを難しくさせる様々な「変化への抵抗」に関しても、本人のパーソナリティー・特性とともに、本人が置かれている環境が相互作用によって影響すると考えられます。

なぜ、変わることは難しいのか?

なぜ、変化への抵抗が生まれるのか?

その原因として「本人の特性」と「環境」にフォーカスしてみます。

変化への抵抗を生む「日本人の特性」について考える

変わることが難しい理由、変わることに抵抗をしてしまう背景として、先ず、本人の特性、パーソナリティーに関わる要素を遺伝的な側面、国民性の側面から見ていきます。

私たち自身が日常では意識していないと思いますが、長い歴史の中で培われた、本人を形成する日本人の特性があります。この特性をみていくと、私たちが変わることが難しい理由、変わることに抵抗していまう変化への抵抗を生み出していることがうなづけます。

■日本人は変化を嫌う不安を感じやすい遺伝子を持っている

生物学的にみた日本人の特徴のひとつに、変化を嫌う不安遺伝子を保持する割合が多いことが挙げられます。

この不安遺伝子は、「セロトニントランスポーター遺伝子」と言われ、不安の感じやすさを決める遺伝子。この不安遺伝子の多い「S型」と少ない「L型」の組み合わせで、SS型、SL型、LL型の3種に分類できるようです。

生きづらさを感じる日本人の割合は年々増加しており、様々な原因が指摘されています。近年その原因のひとつに不安遺伝子の影響が指摘されるようになりました。そこで不安遺伝子の役割やそれを長所にする方法、解決法について解説します。

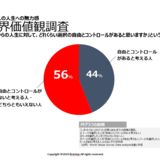

S型の不安遺伝子を持つ人の割合は、人種により大きく異なり、アジア人は圧倒的に多く、アメリカ人、アフリカ人の順になります。

日本人の8割が不安遺伝子を保有するのに対して、アフリカ人は3割。多民族国家であるアメリカはその中間の5割です。

S型保有者のなかでも、日本人は最も不安を感じやすいSS型が64%もおり、この割合はアフリカ系アメリカ人の9%と比べると7倍。日本人に不安遺伝子の保有者が圧倒的に多い要因には諸説ありますが、有力な説として日本の災害の多さが挙げられます。

ダーウィンの進化論など生物進化論では、生物は環境に適応できたものが生き残ると言われます。

日本は自然災害が頻繁に起きる、厳しい環境に適応する不安遺伝子が多い人が生き残ったと考えられます。

日本人は最も不安を感じやすいSS型が64%と圧倒的。変わることに不安を感じ、変わることに抵抗を示すことがよく理解できます。

■ホフステードの6次元モデルにみる「不確実性回避」

ヘールト・ホフステード博士は、世界で初めて各国の国民文化の価値観を視覚化したオランダの社会心理学者です。「ホフステードの6次元モデル」は、異文化理解のための指標で、国民文化によって、人の価値観がどのように異なるかを6つの次元でスコア化したもの。

その指標の中に、「不確実性回避」項目があり、日本人は飛びぬけてスコアが高い傾向があります。

グローバル人材にとって、グローバルビジネスを推進する上で非常に大切なのが、「不確実性の回避」の次元です。違っていることはいいことなのか、悪いことなのか。初めての現象を面白いと捉えるのか、危険であると捉えるのか。日本は世界でも際立って不確実性の高い国です。

「不確実性の回避」の次元は、ある文化の成員が不確実な状況や未知の状況に対して、不安を感じる程度を表します。

曖昧なこと、未知なこと、予知不能な状況など、不確実なことにストレスを感じ、避けようとする願望が強いのか弱いのかということです。

不確実性の回避度が高い文化では、人々は不確実性を減らすために、いろいろなルール、規則、仕組み、約束事が必要で、この「不確実性の回避」傾向がとても強い日本人が、不確実性を減らすために、様々なルールや規則をつくり、暗黙のうちに約束事化され、社会全体を覆う空気感を作っていることがよくわかります。

人生で出会う不確実性は、脅威であり、取り除かれねばならないと考えます。

不確実な状況や未知の状況に対して、不安を感じるため、規則やルールを順守し、慣習的な規律を重視するという、まさしく、変化に抵抗する日本社会に根付いています。

管理可能なこと予測可能なことのみを優先し、先例のないことはしない。変化の時代に、「石橋をたたいても渡らない」人、変わりたくても変われない、変化への抵抗を持つ人が増えたと考えられます。

変化への抵抗を生むアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見や思い込み)

本人の特性、パーソナリティーに関わる要素として、日本人は不安遺伝子が多いことや、不確実性を回避する国民性から見て、明らかに、変化に抵抗して、変わることが難しいことがわかりました。

次は、アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見や思い込み)という側面から、変わることを難しくする変化への抵抗に強く影響すると思われるバイアスについて考えてみます。

アンコンシャス・バイアスとは、「unconscious(無意識)」と「bias(偏見)」をかけ合わせた言葉で、文字通り無意識の偏見・思い込みのこと。自分自身で気づいていない、偏ったものの見方や捉え方のゆがみのことを言います。

アンコンシャス・バイアスには様々なものがありますが、特に、変化への抵抗を生む、変化することを難しくさせるアンコンシャス・バイアスについてピックアップしました。

■現状維持バイアス

現状維持バイアスは、現状をそのまま保持しようとする心理作用のことをいいます。人は未知なものや未体験のものに恐怖を感じるため、現状を保とうとする傾向が強いと考えられています。

また、人間には損失回避の心理というものがあります。これは、新しいものを得ることによる幸福感よりも、今まで持っていたものを失うことによる苦痛の方が大きいというものです。

損失回避が働くことで、変化に抵抗し、現状維持バイアスが強くかかります。

そして、現状維持バイアスには大きな問題があります。現状を変えることによって明らかに状態が改善されるという状況下にあっても、現状維持を選んでしまうということです。

結果として、せっかくの利益の機会を逃してしまうことや、自分にとって害を及ぼすことに直面するといった事態を引き起こします。

■ステレオタイプバイアス

ステレオタイプバイアスとは、国籍・性別・年齢・職業などの属性に対する先入観や固定観念のことです。ステレオタイプバイアスによって、自分自身にも、他者にも、バイアス意外の状態への変化への抵抗を生み出します。

人々が特定のグループや属性に対する固定的なイメージや先入観に影響され、その結果として行動や判断が歪められる心理的な現象です。この効果は、採用選考、評価、対人関係など、多くの場面で観察されます。

客観的な判断を妨げることから、組織活動に与える悪影響は広範囲に及びます。

ステレオタイプバイアスは様々な場面で見られます。

例えば、

・ジェンダーバイアス。「男性は仕事、女性は家庭を守るもの」「女性はリーダーシップがない」といった、固定的性別役割分担意識を助長させるバイアスとして注目を集めています。

・「まだ経験が少ないから難しい仕事は任せられない経験に対するバイアス

・「年功序列」年齢信仰に対するバイアス

日本社会はこの年齢によるアンコンシャス・バイアスがありとあらゆるところに蔓延しています。

目上の人の指示通りに従う、先輩への遠慮から、何事も一歩あとについていくことが当たり前になってしまいます。

■その他の変化を難しくさせるバイアス

アンコンシャス・バイアスとは?注目の背景や要因、無意識の偏見がもたらす悪影響とその対策方法について解説 | 労務 | 人事ノウハウ | 人事バンク

https://jinjibank.jp/knowhow/22017/アンコンシャス・バイアスの概要や注目の背景、要因について詳しく解説しています。アンコンシャス・バイアスの事例や組織に与える悪影響、対策方法についてもご紹介しますので、ぜひご覧ください。|人事バンクは、人事のプロフェッショナルになるための支援をする、人事担当専用情報サイトです。人事の経験が長い方にも浅い方にも、「今日からの仕事に活かせる」有益な情報をお届けします。

個人の、変化への抵抗に影響する、変わることを妨げるアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見や思い込み)には、集団同調性バイアスや確証バイアスや正常性バイアスなどもあります。

●集団同調性バイアス

周りと同じことをすれば間違いないと思い込み、周囲の意見に同調して、同じように行動すること

●正常性バイアス

不測の事態や危機的な状況を、過小評価して正常の範囲内だと思い込むこと。目の前の問題から、目を背けてしまうことで、変化への対処の遅れや、問題の深刻化を引き起こす危険があります。

●確証バイアス

無意識に自分の意見や考えを肯定するような情報のみを集め、反証となるデータ情報を軽視すること。

●集団同調性バイアス

周りと同じことをすれば間違いないと思い込み、周囲の意見に同調して、同じように行動すること。

などなど、 無意識的に根付いてしまう様々なアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見や思い込み)は、変化に対し抵抗を生み、変化を難しくさせてしまうことがよく理解できます。

変化への抵抗を生む先例主義と同調圧力

変わることが難しい理由、変わることに抵抗をしてしまう背景として、自分が置かれている「環境」についてみてみます。まずは、会社や生活のいたるところで遭遇する先例主義と同調圧力について。

■日本の会社の半数を占めるオーナー企業のワンマン体制

日本にはオーナー企業が多い現実。オーナー企業は、社員にとって、モチベーションが高まる良い会社か、そうでない会社か二極化しやすい。モチベーションの低いオーナー企業は、特有のワンマン体制で同調圧力を生む軽々環境も良そうできます。

オーナー企業は、意思決定が明確という強みもありますが、強い人事権をタテに、古い価値観を従業員に押し付けて、会社の規則やルールに一方的に従わせ、言われたことを忠実に従うような経営環境や風土では、従業員が無力化していき、会社や仕事に不満はあっても、我慢するしかないとあきらめてしまう。

転職など他の選択肢を持つなど、現状への変化への抵抗を生み、現状を変えようとすることが難しくなるはずです。

■自分が苦労してきたんだから他人にも同じ苦労をさせたい症候群

同調圧力の背景には、自分たちの経験、自分たちの古い価値観こそ正義だと押し付けてくる「環境」があります。その「環境」から生まれた様々な病的なものがありますが、

「自分が苦労してきたんだから他人にも同じ苦労をさせたい症候群」とは、「これまでみんなやってきたことだから」と、自分たちの過去の古い価値観こそが正義だと押し付けていく。「自分が苦労していたんだから他人にも同じ苦労をさせたい症候群」は、昨今のカスタマーハラスメントにも現れている現象です。

「9時〜17時勤務を嫌がる米国人女性」に喝! サラリーマンが患う“症候群”とは

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2311/21/news072_2.html会社で「9時から17時まで働く」ことはおかしいのか。「むしろ短い」「もっと働け」といった声も聞こえてきそうだが、米国の若い女性がこのことを訴えて話題になっている。SNSなどの反応を見ていると、日本を蝕む“病”がはびこっていて……。

『読んで字の如(ごと)しで、会社や家庭、さらには町内会やPTA、部活動など日本社会のあらゆる組織の中にある「病」である。明らかに無駄で効率の悪いことや、理不尽なしきたりなどを金輪際やめようとすると、どこからともなく「これまでみんなやってきたことだから」というワケの分からない理屈でねじ伏せる力学が働く。』

「これまでみんなやってきたことだから」と、自分たちの過去の古い価値観こそが正義だと押し付けていく。「自分が苦労していたんだから他人にも同じ苦労をさせたい症候群」は、昨今のカスタマーハラスメントにも現れている現象です。

このような社員の中にいつづけると、アンコンシャス・バイアス、自分は認識しているつもりがなくても無意識のうちに影響を受けて知っている可能性があります。そして、自分も同じ「病」にかかり、先例主義になり、変わることを難しくさせ、変化への抵抗を生み出してしまうと思います。

社会全体に広がる「他人の足を引っ張りたがる」風土

変わることが難しい理由、変化に抵抗を生み出す「環境」要因として、次は、社会全体の「他人の足を引っ張りたがる」風土を見ていきます。他人を足を引っ張りたがる傾向は、会社の中でも、日常の生活でも、SNSでも様々な場面で見受けられます。

■日本人は、「変化への抵抗を生む」他人の足を引っ張る傾向が強い

「9時〜17時勤務を嫌がる米国人女性」に喝! サラリーマンが患う“症候群”とは

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2311/21/news072_5.html会社で「9時から17時まで働く」ことはおかしいのか。「むしろ短い」「もっと働け」といった声も聞こえてきそうだが、米国の若い女性がこのことを訴えて話題になっている。SNSなどの反応を見ていると、日本を蝕む“病”がはびこっていて……。

日本社会が不寛容であることは、学術的な調査研究でも明らかとなっています。大阪大学社会経済研究所の西條辰義教授(現高知工科大学経済・マネジメント学群特任教授)らの研究によると、被験者に集団で公共財を作るゲームをしてもらったところ、日本人は米国人や中国人と比較して他人の足を引っ張る傾向が強いとの結果が得られたそうです。

会社の古い体質に意見を言ったり、先例のない画期的な取り組みを始めたりすると、変化を嫌う人達が引きずり下ろそうとする。足の引っ張り合いを実感している人も多いはず。

しかも、もっと根が深く、たちが悪いのは、「みんなが等しく沈んで不幸になったほうがマシ」という病。

『「誰かが頭ひとつ飛び出て幸せになるくらいならば、みんなが等しく沈んで不幸になったほうがマシ」というような、かなりひねくれた「平等原理主義」があるのだ。 このあたりのカルチャーに、日本社会の「パワハラ」「長時間労働」「低賃金」といった諸問題の「病巣」があるような気がするのは、筆者だけだろうか。』

「みんなが等しく沈んで不幸になったほうがマシ」という病は、様々な社会問題を生み、その社会問題を解決するような、新しい変化に強く反発し、変化に抵抗することが想像できます。

■他人の足を引っ張る「環境」が組織の秩序を保ってきた

「損をしてでも他人の足を引っ張りたい」日本人の"底意地の悪さ"が世界で突出している根本原因 お金への欲求が高く成功を妬む傾向 (2ページ目)

https://president.jp/articles/-/55218?page=2#goog_rewarded%E5%90%8C%E8%AA%BF%E5%90%88%E5%90%8C%E8%AA%BF日本社会が不寛容であることは、学術的な調査研究でも明らかとなっています。大阪大学社会経済研究所の西條辰義教授(現高知工科大学経済・マネジメント学群特任教授)らの研究によると、被験者に集団で公共財を作…

自分の利益が減っても相手を陥れようとする行為を、学術的にはスパイト(悪意、意地悪)行動と呼ぶそうです。日本人、米国人、中国人に対して実験を実施し、結果を比較したところ、相手の利益をさらに減らそうとするスパイト行動は、日本人に顕著だったようです。

『この実験ではさらに興味深い現象も導き出されています。日本人は他国よりもスパイト行動が顕著なわけですが、この実験を繰り返していくと、他人の足を引っ張る行動が制裁として機能するようになり、徐々に協力的になっていくという結果が得られたのです。』

この足を引っ張り合う「環境」が組織の秩序を保ってきたという事実。しかも、経済成長時代には、それがうまく機能してしまっていたことが、変われない会社の中では強く根付いてしまったとも考えられます。

他人の足を引っ張りあう組織風土などの「環境」が、会社や上司や周囲からの制裁を恐れ、組織のルールに従い、会社や上司に忠誠を誓うようになる。社員の恐怖を生み出し、勝手な行動をせず、組織の秩序をもたらしているわけです。

経済成長時代の工業化社会では、管理可能で予測可能なビジネス環境だったので、組織や上司に忠誠を誓う社員が歓迎され、会社もそれを強要していました。

変化が激しく予測不能な時代は、新しいビジネスの芽を生みだすことが必須です。新しいアイディアを持っていても、他人の足を引っ張り合うような環境では、誰も意見を出さなくなるのは目に見えています。変化を恐れ、変化に抵抗し、変わることを難しくしています。

まとめ

変わることは難しい理由、変化への抵抗を生む背景について、「クルト・レヴィンの場の理論」をベースに、「個人の特性」と「環境」の側面から見てきました。

まさしく、『人間の行う行動は、人間のパーソナリティと環境が相互作用によって影響する』

ことを痛感します。

その中で、変化が激しく予測できない変化の時代に、変化に適応し、変わっていくためにはどうしたらよいか。「場の理論」では、自分が置かれている立場や役割によって行動が変わり、パーソナリティに変化が生まれると指摘しています。その意味では、「環境」を整えることで変化への適応ができるようになるということ。

経営コンサルタントの大前研一氏が著書『時間とムダの科学』で、

人間が変わる方法は三つしかない。一つは時間配分を変える、二番目は住む場所を変える、三番目は付き合う人を変える、この三つの方法でしか人間は変わらない。もっとも無意味なのは「決意を新たにする」ことだ。かつて決意して何か変わっただろうか。行動を変えない限り、決意だけでは何も変わらない。大前研一著『時間とムダの科学』

と言っています。まずは、「環境」を整える。変化の抵抗を生む環境はなるべく避け、変化に適応する「新しい居場所」となる環境を見つけることをおすすめします。

変化の時代に、新しい生き方働き方暮らし方を支える「新しい居場所」がどんどん出てきています。

「何が起きるかわからない」「何が起こるか見通せない」時代だからこそ、安心して自分の居場所となる環境を見つけることが何より先決かもしれません。

「okinawa未来カレッジ」は、誰もが自分らしい明日へ一歩を踏み出せる、 未来に向かって前進し、新しいライフサイクルを創り出すコミュニティーを目指します。