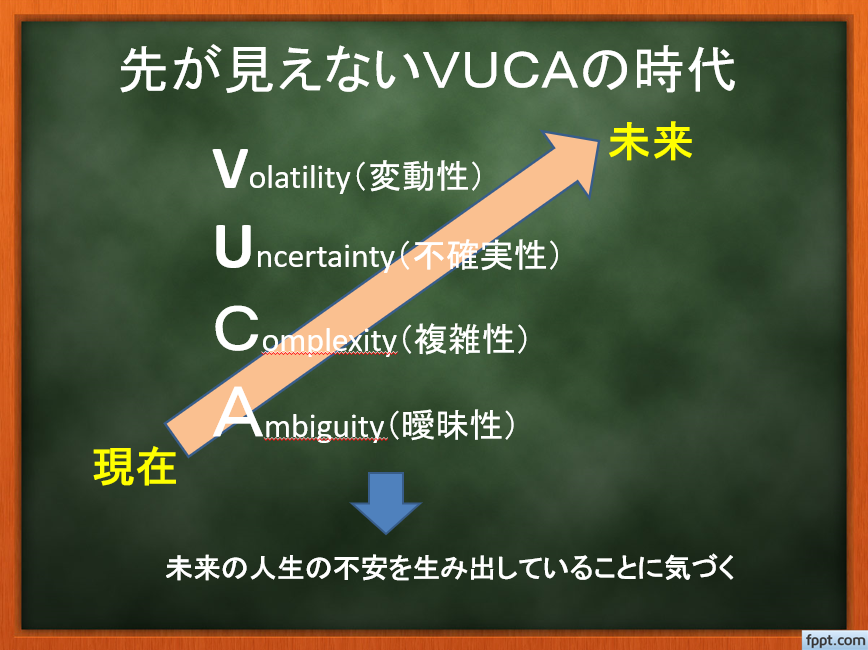

今、先が見えない「VUCA時代」に突入しています。

先が読めないで不安

大きな変化に戸惑っている

変化に対応できずに焦っている

何か心が満たれない

いつも周囲に振り回されている

など・・・

様々な悩みを抱えている方も多いと思います。

私たちを取り巻く時代の大きな変化に気づき、変化への対応のきっかけとするとはとても重要です。

VUCA時代は、「他人軸」から「自分軸」にライフシフトし、自分の悩み紐解き、自分にとって解決すべき課題に、自分流にできる限り最適な解決方法を見つけ、実行していかなければならない時代です。

生き方働き方暮らし方に大きな影響を与えている「VUCA」について記事を書きました。

先が見えない「VUCAの時代」に人生の不安を解消する方法 | 新しい生き方働き方暮し方ブログ

https://atarashiihatarakikata.com/articles/19今、先が見えない「VUCA時代」に突入しています。生き方働き方暮らし方の視点からVUCAを分析し、その変化への対応、未来の人生の不安を解消する方法のヒントを考えていきます。

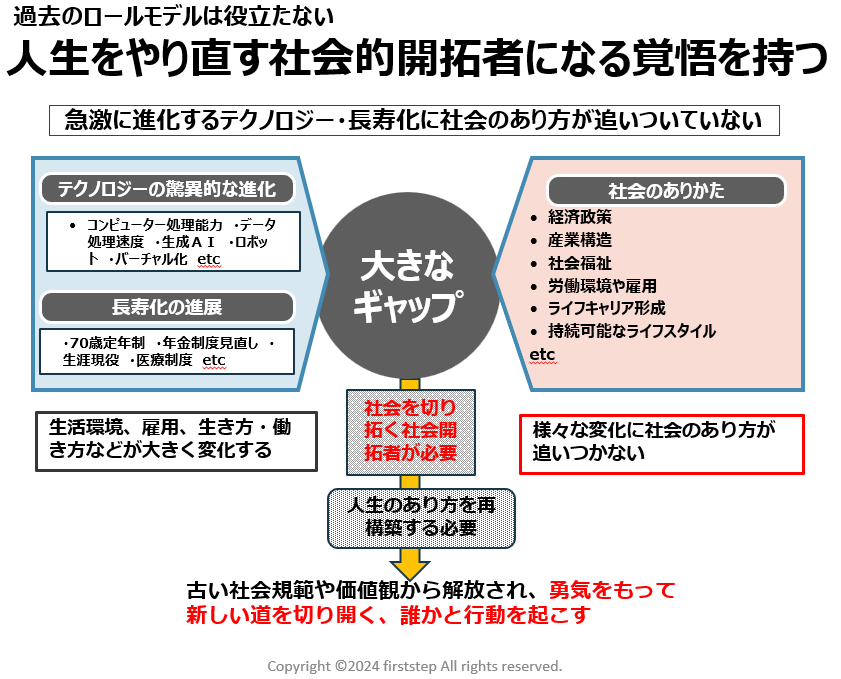

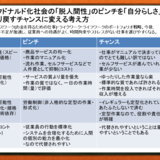

経済成長・工業化の時代を過ぎて、失われた30年を経過し、コロナをきっかけに、様々な大きな変化が押し寄せています。

先が見えない、予測不能で、変化が激しいVUCAが生まれる原因として、グローバル化の進展、IT技術・テクノロジーの急激な進化発展、少子高齢化・人口減少、気候変動、ライフスタイルや価値観の多様化などを上げましたが、それらは複雑に影響し合いVUCAを生み出しています。

特に、全世界的なコロナというパンデミックをきっかけにし、経済、国政政治、流通、人々の価値観やライフスタイルなど、一変しはじめ、VUCA度が加速していたようです。

経済成長時代の「他人軸」の古い価値観や考え方では、先の見えないVUCA時代は対応できません。その時代の変化に対応して、「他人軸」から「自分軸」にライフシフトする必要があります。

大きな時代の変化、経済成長・工業化のパラダイム(時代を支配した規範など)、自分たちの「他人軸」の古い価値観や考え方や行動の影響など、に気づくことが大切だと思います。

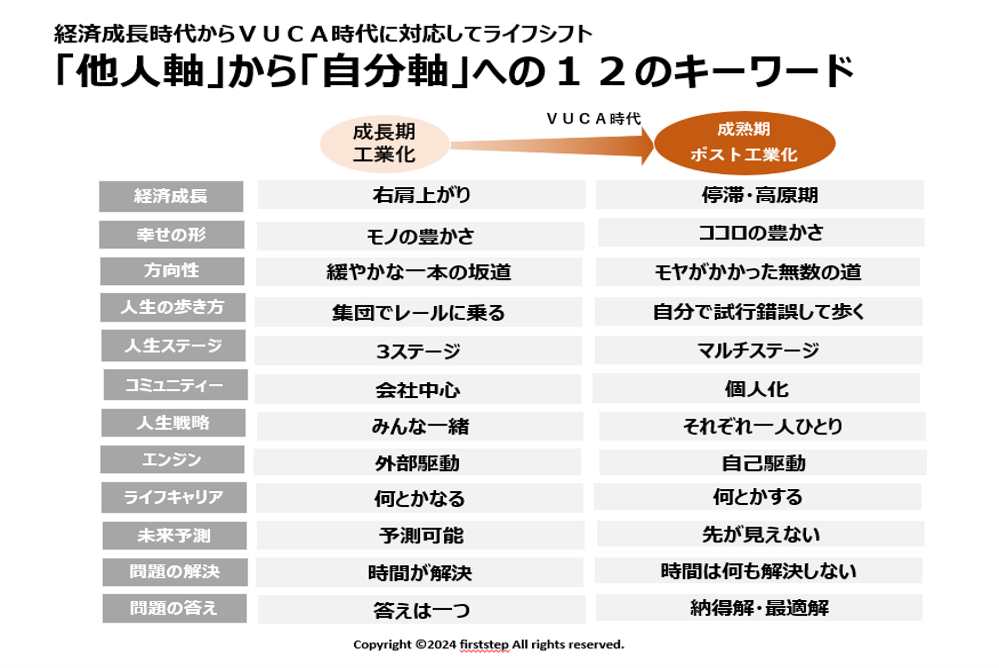

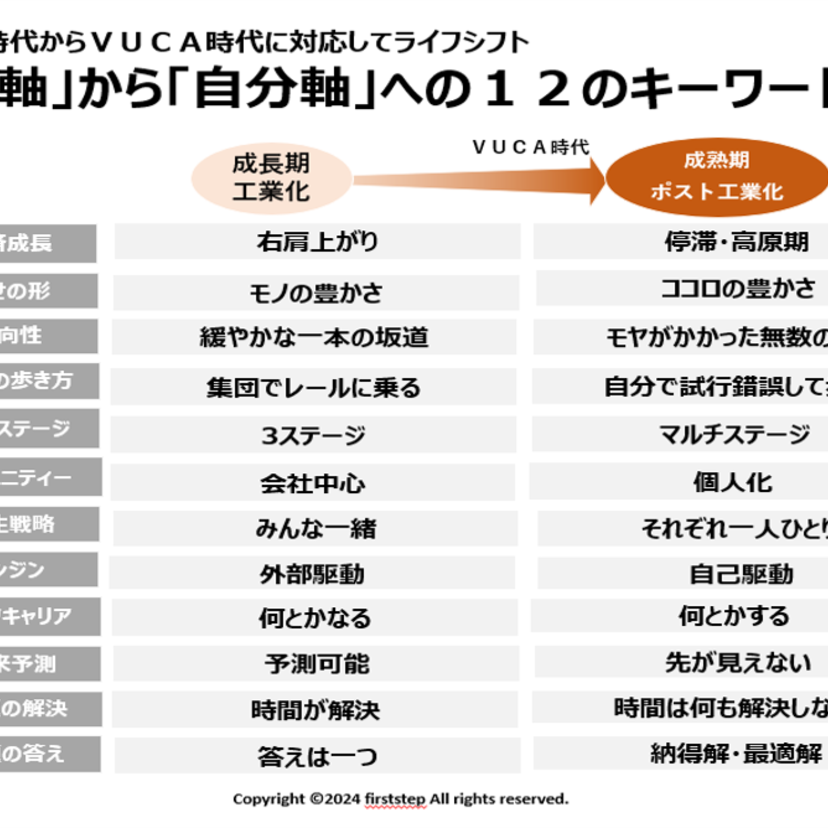

今回、重要と思われるキーワードをピックアップしてみました。

経済成長・工業化の終焉、そしてVUCA時代には、今までの従属型・依存型の「他人軸」から、自分らしく自在で多様な「自分軸」にライフシフトが必要なことに気づけると思います。

「他人軸」から「自分軸」へライフシフトが必要な背景

経済成長・工業化の終焉、そして先が見えないVUCA時代に突入し、「他人軸」から「自分軸」へライフシフトが必要な背景をテクノロジーの視点、地域活性化の視点、会社と社員の関係性の視点、教育の視点から見ていきます。

多様で複雑なVUCAの時代は、解像度を上げることが重要です。様々な切り口、様々な視点を持ち、視座を高め視野を広げる重要性も理解できると思います。

■テクノロジーの側面から中央集権型から自律型分散型社会へ

自律型分散型社会とは、個々が多様性を維持しつつ自律的に発展する社会を指し、その肝はそれぞれが思い通りに“らしさ”を発揮できることだ。

自律分散型社会がもたらす、個々がつながり輝く世界 | NTTデータ

https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/data-insight/2021/0719/NewNormalな世界を見据えて今注目されている自律分散型社会。自律型分散型社会とは、個々が多様性を維持しつつ自律的に発展する社会を指し、その肝はそれぞれが思い通りに“らしさ”を発揮できることだ。自律分散型社会の実現に向けてテクノロジーが果たす役割と金融の在り方を提示する。

『自律分散型社会は、これからの新しい社会像を考える上で欠かせない、知っておくべきキーワードと言えるでしょう。なぜなら、自律分散型社会は「これまでの社会をけん引してきたGAFAが描き、実現しつつある世の中をさらに進化させたもの」とも言えるからです。』

社会の流れを作ってきたテクノロジー(ICT)の変化。集中型の仕組みであるメインフレーム、分散型のクライアントサーバー(CS)型、中央集権(クラウド)型へと変遷しています。そして、今、自律型分散型へ転換。

中央集権型とは、システムや組織において、権限や情報が中央の機関や個人に集中し、中央の機関や個人が主導的な役割を持ち、それ以外の参加者は従属的な役割を持つことを指します。

上下の力関係がはっきりし、参加者は従属的な役割「他人モード」にならざるを得ません。

その中央集権型社会から自律型分散型社会へ、個々が多様性を維持しつつ自律的に発展する「自分モード」の社会に変わっていきます。

■地域活性化の視点でも地域ごとの自律分散型社会が望まれる

自律分散型社会とは、一極集中を避け、小さな単位で自律した社会のことをいいます。戦後の日本は、行政の中心や、多くの企業などを一か所に集中させてひとつの中心を作ることで様々なことの効率化を図り、そこで作ったモノやサービスを地方に分配することで大きく復興、発展してきました。

自律分散型社会とは、都心部の一極集中を避け、小さな単位で自律した社会のこと。戦後の日本は、行政の中心や大企業を都会に集中させ、都会中心部を作ることで、作ったモノやサービスを地方に分配し、大きく復興、発展してきました。

でも、都会への一極集中には、様々な問題があることが分かってきました。

例えば、電力。大きな発電所で発電して広い範囲へ送電していると、災害等が起こった際には広範囲の人々の暮らしに大きな影響が出ます。

行政の中心である国という一極集中の中央集権型だけに頼っていると、災害時の対応など地域という、小さな単位で自律していかないとリスクは拡大し、その対応に追われてしまいます。

地域活性化のために、インバウンドなど観光も、地域ごとの文化や伝統の強みが活かされることが大切になっていきます。

■会社と社員との関係性も大きく変化

なぜいまエンゲージメントが注目されるのか?背景を解説 | HR Trend Lab

https://hr-trend-lab.mynavi.jp/column/engagement/1327/昨今注目を集めているエンゲージメント、なぜ日本でも注目を集めるようになったのでしょうか。そこには企業を取り巻く状況の変化があるようです。この概念が注目されるようになった背景を、欧米での事例や環境要因などから解説していきます。

エンゲージメントとは、一言で表せば「会社と従業員の心的なつながり」のこと。エンゲージメントが高い状態だと会社の目指す方向と従業員個人の想いが一致しており、従業員は「会社に貢献しよう」という気持ちと情熱をもって仕事に取り組むことができます。

会社組織の従属からエンゲージメント(会社と従業員の心的なつながり)へ経済成長時代から失われた30年の低成長時代に突入し、会社と社員との関係性も「他人軸」から「自分軸」に変わってきています。

経済成長時代から低成長時代の働き方の大きな変化

日本のGDP成長率は高度経済成長期に比べて足踏み状態。このような低成長時代において、事業構造の転換や社員の生産性向上をしない企業は、価格競争で疲弊し、経営の見通しも明るいものにはなりません。社員は将来不安が増し、昇給が見込めなかったり、ワークライフバランスが保てなかったりと、働く人たちにとってもモチベーションを維持しにくい時代と言えます。

このような先行き不透明な状況下で企業が成長していくためには、従業員一人ひとりが社内にイノベーションを起こしていく必要があります。これまでは、会社から与えられたタスクを実行するだけで認められていたかもしれません。

しかし今後は、それだけでは企業の成長は期待できません。会社への貢献意識をもって主体的に動けるクリエイティブな人材が求められます。自らイノベーションを考える発想力や、それを実現するための行動力も、エンゲージメントが高ければ自然と高まるものです。

経済成長時の終身雇用、年功制の慣習では、上下関係が強く、会社に従属を求められる環境でも、「他人軸」で、会社へのエンゲージメントが低くても、1社に勤め上げることが美徳としていた人も、低成長時代の現状では、意識を変える必要があります。

与えられたタスクを実行するだけの「他人軸」から、主体的に動ける「自分軸」への転換が求められています。

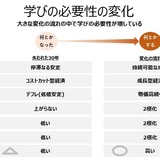

■「教育の大きな変化」与え続ける教育から主体的な学びへ

教育の視点でも、VUCA時代に向けて、「自分軸」の主体的な学びに変化しているようです。

キーワードから読み解く「教育の新潮流」 | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン)

https://forbesjapan.com/articles/detail/64655教育では、どのような変化が起きているのか。これからどんな変化が起きるのか。「イノベーティブ・エデュケーション30」審査委員への取材を通して見えてくる潮流とは。いま、日本の教育が大きく変わりつつある。小学校・中学校・高校の各教科で教える内容を...

日本の教育が大きく変わりつつある。小学校・中学校・高校の各教科で教える内容を定めた学習指導要領が、約10年ぶりに改訂。新学習指導要領は、小学校は2020年度、中学校は21年度、高等学校は22年度から実施された。社会の変化が激しく、未来の予測が困難なVUCA時代において、変化に対応し、社会や人生をより豊なものにできるよう学びを変えていく狙いだ。

受け身の「他人軸」でなく主体的な「自分軸」の学びが求められる

新学習指導要領は、従来型の一方通行・座学中心の授業から、「主体的・対話的で深い学び」、つまりアクティブ・ラーニングの実現を目指しているようです。

言われる従来の座学で、先生が一方的に教える受け身の他人軸の授業でなく、生徒が自分軸で、能動的に参加する参加型授業が導入されています。

アクティブ・ラーニングは学修者が能動的に学習に取り組む学習法で、学習内容を確かに修得し、かつ、他人軸の座学中心の一方的な授業では身につくことの少なかった、21世紀型スキルをはじめとする汎用的能力、ひいては新しい学力観に基づくような、自分軸で「自らが学ぶ力」が養われることが期待されています。

学生たちの受け身体質が染みついている

でも、このアクティブラーニングの参加型授業でも、現実的には、学生たちは受け身で、漫然と授業を受けることを好んでいる学生が多い研究結果が出ています。

ベネッセの大学生の学習・生活実態調査で明らかになったのは大学側の改革努力とは逆に大学生の依存性や受動的な講義を好む傾向が前回より高まっていること。大学生の主体性獲得には高校までの教育を含めて保護者の意識改革など社会総がかりの努力が求められる。

大学生調査の結果をみると、

・「単位をとるのが難しくても、自分の興味のある授業」よりも「あまり興味がなくても、単位を楽にとれる授業」を好む割合がこの4年間で5.9ポイント高まっており55%と半数を超えた。

・「学生が調べ、発表する演習形式の授業」、つまりアクティブラーニング型の授業より「教員が知識・技術を教える講義形式の授業が多いほうがよい」とする割合が83.3%と圧倒的に高い。

その背景として、従来からの一方的な受け身の授業による学生たちの受け身体質が染みつき、保護者や学校などが世話を焼きすぎるために、依存度を強めるという「他人軸」から脱却できていない現状が見て取れます。

小学校から高校時代までの受け身の授業(教師からの解説の時間)が中心の結果ともいえます。

さらに最近では、社会で活躍できるようにと、「面倒見」を売りにする大学が増えているようです。元々受け身体質の学生は依存度を強めてしまいがちです。保護者・高校・大学などの周辺環境が世話を焼くことで、かえって生徒・学生の自律を阻んでいることが明らかです。

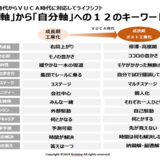

「他人軸」から「自分軸」への12のキーワード

成長社会から成熟社会へ、VUCA時代の時代の大きな変化の中で、「他人軸」から「自分軸」にシフトし、人生課題に向き合う12のキーワードをピックアップしました。

■経済成長:「右肩上がり」から「停滞・高原期」へ

日本の経済成長は、高度経済成長期を経てバブル崩壊の1980年代までGDPが急速に増加し、経済は右肩上がりの成長を遂げました。1991年のバブル崩壊以降は、経済成長は鈍化停滞し「停滞・高原期」に移行し、現在に至っています。

1990年代前半以降の停滞期は、日本の経済成長が右肩上がりの「上り坂」状態と比較し、日本の名目GDPがほぼ横ばいになったことから「高原期」とも言われ、それまでの成長社会から、成熟社会に移行した状態とも言われています。

さまざまな調査を見ると、この経済成長は鈍化停滞が始まる、90年代後半から2000年代初めにかけて、経済成長から経済停滞・高原期への変化の中で、生まれた年代によって大きな価値観の変化があるようです。

高原期に生まれた若者は、「社会は変わらない」「努力しても報われない」と人生を諦めているいう調査結果もあります。逆に、「努力すれば報われる」と信じ、坂道をひたすら上り続けた時代に思春期を送った50代以上の年代は、停滞・高原期に価値観を変えられず、その不満を抱えているようです。

経験したことのないゼロ成長社会で必須の人生の経営戦略

年内の上梓に向けて、いま「人生の経営戦略」をテーマにした本を書いています。すでに何度か、このNOTEでも書きかけの原稿を公開してフィードバックをいただいていますが、今回は執筆の理由、つまり「私がなぜこのタイミングで”人生の経営戦略=ライフ・マネジメント・ストラテジー”について書こうと思ったのか、その理由の一つについて説明したいと思います。 端的に言えば、それは「私たちが、かつてない難しい時代を生きているから」ということになります。 私たちは、近世が始まって以来、かつて人類が経験したことのない低成長時代を生きています。グラフを確認してもらえばすぐにわかる通り、先進国の経済成長率はここ

「ゼロ成長社会」にも、成長している場所、発展している場所もあれば、衰退している場所、停滞している場所もあります。それら全てを足し合わせて平均がゼロになるのが「ゼロ成長社会」です。「ゼロ成長社会」では「成長・発展している場所」と「停滞・衰退している場所」とがまだら模様になるのです。

でも、人生100年の長い人生の中では、「右肩上がり」から「停滞・高原期」への時代の変化に対応し、「他人軸」から「自分軸」にライフシフトし、人生の経営戦略、自分で人生を選択することが大切です。

経済成長時代に生まれた年功序列・終身雇用の雇用制度は、今後、多様で多彩になっていきます。

モノを持つことで生活が豊かになった時代は、単にモノを生産すればよかった。けれど、モノは溢れ生活水準が満たされる成熟の時代は、多様な顧客ニーズに合わせて、コンセプト・ストーリー・バリュー(提供価値)を明確にしたマーケティング戦略を打ち出す必要があります。

そして、それらを具現化している自分に合った、「居場所」を見つけていく必要があります。

高度経済成長期のように、経済成長率の高かった時代は、社会は「とても成長率の高い場所」と「まあまあ成長率の高い場所」のまだら模様で、ランダムに選んだとしても、その結果がもたらす人生への影響はさほど大きなものではありませんでした。社会的なのりしろがあったと言えます。

ゼロ成長社会では、個人の「居場所についての選択」は人生に大きな影響を及ぼすことになります。

まさしく、何を選んでも何とかなった「他人軸」の右肩上がりの時代から、「自分軸」で「人生の経営戦略」が重要になってきます。

■幸せの形:「物の豊かさ」から「心の豊かさ」へ

経済成長時代は、物が豊かになることが生活の豊かさに直結し、皆がこぞって同じように、マイホーム、自動車、家電製品をそろえていました。経済成長以降、物が一巡し、生活水準が一定以上になると、自分の生活の豊かさ、幸せの形を模索していきます。

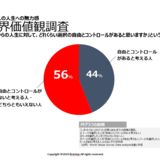

「物の豊かさ」と「心の豊かさ」に関するいくつかの調査があります。

現役世代は「まだまだ物の豊かさ」を重視

国民生活に関する世論調査(令和3年9月調査)では、現役世代は「まだまだ物の豊かさ」を重視しているようです。

この調査で、今後の生活において、心の豊かさか、物の豊かさかどちらに重きをおきたいかについて聞いたところ、

・「物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい」が53.4%

・「まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい」とする者の割合が45.1%

性別では、「心の豊かさ」とする者の割合は女性が「まだ物の豊かさ」とする者の割合は男性が高く、年齢別では、「心の豊かさ」とする者の割合は60歳代、70歳以上で、「まだ物の豊かさ」とする者の割合は18~29歳から40歳代で高いという結果。

現役世代の特に男性は、「まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい」と考えていることがわかります。

生活への期待値と現状とのギャップ

少し古いですが、内閣府「国民生活選好度調査」(2005)によれば、過去30年間の時系列でみると、1984年をピークとして、生活全般について「満足している」割合は年々減少しているようです。

人々の満足度が高まらない理由について、経済学者の橘木俊詔らによれば、「人の満足度は期待が高ければ、 それだけ達成度が低くなるため満足度は低下する傾向がある。」ようです。

日本では、すでに豊かになり、生活水準が向上したことで、満足への期待が高くなり、生活への期待値と現状とのギャップが不満を生んでいるとも考えられます。

ものではない満足度を高める「何か」 を求めているとも解釈できる

このようにものがあふれ、生活水準が高まり、生活の満足度を高める要素は格段に増えた。その点から満足度が高まらないのは、ものが溢れてしまったからとも 解釈できるが、ものではない満足度を高める「何か」 を求めているとも解釈できるのはないだろうか。

現在の日本の生活をみると、家庭ではテレビや冷蔵庫などの家電の普及が進み、スーパーではあらゆる食材や多彩な生活必需品が並び、インターネッ トで欲しいものをすぐに手に入れられる時代。

でも、満足が高まらないのは、生活の期待値を高める、ものではない「何か」を求めているとも解釈できます。

現実的には、収入格差などあり、物質的なことで生活を豊かにしたいという人がいると同時に、自分の生活を豊かにするものではない「何か」を見つけられていないことも考えられます。

「生活の楽しさ・面白さ」が満足度・生活の質を高める

内閣府の2019年「満足度・生活の質に関する調査」では、「生活の楽しさ・面白さ」が満足度・生活の質を高めるようです。

「今の生活全体への満足」と関係が深いかを分析。

1位は「生活の楽しさ・面白さ」が最も「今の生活全体への満足」に寄与

2位は「家計と資産」、3位「仕事と生活(ワークライフ・バランス)」と続いている。

「今の生活全体への満足」に、「生活の楽しさ・面白さ」が一番影響するのに、「まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい」という現役世代が多いことを考えると、燃え尽き症候群やお金のためだけのブルシット・ジョブなど蔓延している「他人軸」の日常の中で、ものではない何かを求めているとも想定できます。

「自分軸」で本当の自分らしい豊かさである「何か」が満たされていない状態の人多いとも考えられます。

■人生の方向性:「集団で登る一本道」から「もやのかかった平坦な無数の道」

人生の方向性で考えてみると、経済成時代の「他人軸」から、成熟社会の「他人軸」へのライフシフトの必要性がはっきり見えます。

経済成長時代の人生の方向性は、とてもシンプルで、経済的により豊かになるという目的のもと、社会が引いた他人軸の「集団で登る一本道」がありました。

前回の記事で述べている「“団塊世代的”な価値観」とはいったいどのような内実のものだろうか。私なりに整理すると、それは概ね以下のようなポイントに整理できる性格のものだ。これらはさほどの説明を要しないか…

この記事では、経済成長時代、昭和という時代は“集団で一本の道を登る”ような時代だったという言葉で表現してきた(『人口減少社会のデザイン』等)。

そのような昭和的・団塊的モデルを、物質的な豊かさは成熟し、人々の価値意識も大きく変化したにも関わらず、平成そして令和の時代にも維持しようとしたことが、“失われた○○年”を招いた最大の原因と指摘しています。

「集団で登る一本道」がなくなり「もやのかかった平坦な無数の道」に

こちらの記事では、経済成長が終わった停滞・高原期は「もやのかかった平坦の道」と表現しています。

日本の10代はいま:“もや” のかかった平坦な「高原地帯」を歩く若者たちへ

https://www.nippon.com/ja/in-depth/d00800/この4月から成人年齢が「18歳」に引き下げられる。18歳の高校生にはすでに選挙権があるが(2016年改正公職選挙法施行)、「大人」として新たな社会的権利や責任が生じる。コロナ下で新成人となる10代は、どんな社会認識や悩み、将来像を持っているのだろうか。世代特有のメンタリティーを探る。

「高原期を生きる若者には、明日もあさっても今の状態と同じだという感覚があります。今は“もや”がかかっていて、どこを向いて歩けばいいか見えない。将来、もやが晴れるとも思えないのです」

「集団で登る一本道」を経験している世代ははっきりした道しるべがあったが、「経済停滞期・高原期」に生まれた世代は、もの心が就く前から道しるべのない「もやのかかった平坦な無数の道」しか知らない。しかも、親たちも道しるべになれず、過去の「他人軸」にすがっています。

社会が高原化すると、どこに向かって歩いて行ったらいいか分かりません。

経済停滞期・高原期は、「自分軸」で道しるべを探し、人生の目的、理想とするゴールを設定し、もやの中を模索しながら手探りで歩いていかなければならない時代です。

でも、ひとりでその道を歩いていくことは、とても困難なので、「成長・発展している場所」や「こころの安全基地になる場所」など、自分らしいと思える「居場所」を選択していくことをおすすめします。

■人生の歩き方:「集団でレールに乗る」から「自分で試行錯誤して歩く」

【護送船団方式】主体性のない、自己主張しない優しい人が増えた原因 | 新しい生き方働き方暮し方ブログ

https://atarashiihatarakikata.com/articles/3経済成長時代は、護送船団方式という落伍者を出さない仕組みがありました。だから、主体性がなくても、人と協調すること、自己主張せず、優しいことが優先されました。でも、成熟社会では、「主体的」に意思決定しなければならない時代です。主体性のない、自己主張しない、優しい人が増えた大きな原因のひとつとして護送船団方式について書いていきます。

経済成長時代の人生の歩き方は、護送船団方式に象徴されるように、他人軸で一本道を「集団でレールに乗る」スタイル。

護送船団方式とは、行政の指導・コントロールのもとに、落伍する企業が出ないよう業界全体を保護する施策。業界の中で、もっとも弱いもの(経営体力・競争力に最も欠ける事業者)を基準に政策や業界のルールを作成し、業界全体の維持均衡を図っていきました。

企業においては、企業間競争をせず、企業間の格差を生みださないよう独自性・差異性を出さない施策を取ってきたため、いずれ国際競争力を失っていきます。

独自性差異性が起きないよう、ルールに従った、他人軸のパターン化マニュアル化された人材が重宝されました。

企業は働く社員に対して、企業格差を持ち出すことをせずに1つのパターンにいかに上手く入れ込むかということが、経営の基本でした。従って、しっかりしたマニュアルを忠実に実行する人間が求められました。

落伍者を出さないという政策は、令和の時代には必要な考え方だと思います。ただ、護送船団方式では、人生を歩くどころか、集団でレールに乗っていれば安泰という、、他人軸で全て他人事、評論家的に自ら手を染めない、受身の主体性がない人が増えてしまいました。

成熟期に入った令和の時代は、レールそのものがなくなり、もやのかかった平坦な無数の道を、自分軸で自分の人生を自ら選択し、自分ゴトとして試行錯誤しながら歩き続けなければならない時代です。

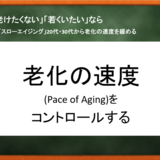

■人生ステージ:「3ステージ」から「マルチステージ」

大ベストセラー『LIFE SHIFT(ライフ・シフト) 』。人生100年時代において、自分自身がどう生きていくか、変化し続ける環境にどう対応していくべきなのか、これからの100年時代を自分らしく生きていくために、考えるヒントをくれる一冊です。

マルチステージは、人生100年ライフシフトで提示された長寿化に対応した人生ステージ。従来の教育→仕事→引退という3ステージから、長い生涯に二つ、 もしくは、三つのキャリアをもつようになるマルチステージが示されました。

経済成長時代は、人生80年をベースにした、学校を卒業後、新卒一括採用、終身雇用、年功序列制度に守られた働き方をベースに、60~65歳で定年を迎えて引退し、その後は、年金生活という教育→仕事→引退という3ステージの人生が主流でした。

長寿化は、社会に一大革命をもたらします。人々のライフスタイルや働き方や教育、結婚の時期や相手、子どもをつくるタイミングも変わります。余暇時間の過ごし方も、社会における女性の地位も変わります。

人口減少がはじまり、人生100年という長寿化では、従来の社会保障制度では対応できず、年金支給が遅くなり、生活のためにも働く期間が長くなっていくことが予測されます。

また、企業を取り巻く環境も大きく変化して、事業のライフサイクルも短くなり、新卒一括採用、終身雇用、年功序列制度という従来の雇用制度も多様で多彩になり、雇用期間の延長、副業兼業、出戻り制度、転職も当たり前になり、マルチステージ化しています。

親の世代の、昭和の他人軸の価値観やライフプランでは、マルチステージには対応できません。自分軸で、自分の人生設計を組み立て直し、ライフシフトする。しかも、変化に対応しながらトライアンドエラーで人生を切り拓いていくことが必要になってきます。

■コミュニティの変化:「会社中心」から「個人化」へ

戦後は、住み慣れた村から東京や大阪の都市部に出て行き、全く新しい家庭を一から築くのが主流になり、核家族化が進展した。

経済成長時代は、地域の農村部から都市部への大移動があり、つながりとしての開かれた地域のコミュニティーが希薄になり、閉鎖的な「カイシャ」や「家族」というムラ社会が形成されましたした。

集団就職で都市部の会社に入社し、結婚後もしばらくは社宅に住み、会社にしがみつきながら生きて行くという形。会社の方もそういった若い労働者を引き止めるために、一種のムラ社会・カイシャ社会を形成して行った。

『都市部では、地方部からの人口の流入が進んだことや、住民の頻繁な流出入により、地域への愛着・帰属意識が低下している可能性がある。また、加えて、単身世帯やワンルームマンション等の増加等、地縁的なコミュニティ活動を志向しない世帯も増えつつある。』

経済成長時代を経て、バブル崩壊以降、カイシャというムラ社会も崩壊、核家族化やひとり暮らしやシングルマザーの増加で、家族というつながりも実質的な崩壊したことで「個人化」が加速し、居場所がない人、孤独化孤立化が拡大して、国際的に見て日本はもっとも「社会的孤立」度の高い国のひとつになっています。

自分軸のつながり・人と人とのネットワークを作っていく

「個人化」が加速している今、自分の居場所となるコミュニティを形成することが重要です。何らかの形で自分軸のつながり、人と人とのネットワークを作っていくこと。

孤独孤立はメンタル面にも大きな影響があり、マルチステージを生きていくための3つの無形資産の全ての資産構築に、友人や仲間などつながり、ネットワークが超重要になってきています。

◆生産性資産:収入を得るためのスキルや知識、仕事の仲間や評判のこと

◆活力資産:バランスのとれた生活や家族・友人との良好な関係、肉体的・精神的な健康のこと

◆変身資産:社会の変化に柔軟に対応し、人生の途中で何度でも新しいステージへの移行を成功させる意思や能力や人間関係

■人生戦略: 「みんな一緒」から「それぞれ一人ひとり」へ

本要約「35歳の教科書」 武器を磨け、仲間を集い、自立してオリジナルな人生を歩め | Life Go

https://life-go.jp/35years_old_text_bookここでは藤原和博さんの書かれた「35歳の教科書 今から始める戦略的人生計画」について要約していきます。 内容は私自身が受け取った解釈ですので、気になった方は是非一度手にとって原本を読んでみてください。 これからの時代を生きる30代は読んでお

「みんな一緒」から「それぞれ一人ひとり」とは、藤原和博さんの著書『35歳の教科書 今から始める戦略的人生計画』の中で、成長社会から成熟社会の変化で、個々人が自分だけの戦略を持つことの重要性を強調しています。

この本は、2009年に初版が出版されましたが、まだその当時は、成長期から成熟期への変化を世の中全般がリアルに認識できていませんでした。いまだに、本当の変化を感じている人は少ないのかもしれません。

藤原さんは、ヨーロッパの成熟社会の先進事例などを体験していて、日本では、バブル崩壊以降の経済成長停滞が成熟期への移行とみていました。

その移行に際し、経済成長期の画一的、「みんな一緒」の他人軸な生き方に危機感を覚えたようです。

これまでの画一的なライフスタイルから、それぞれ一人ひとりの時代になる。新しい時代を生きるためには、個々人がそれぞれの人生戦略をもつことが重要。

この本では、成熟社会は、「多様化」「複雑化」「変化」がキーワードと指摘。現在のVUCA時代も見越していたのかもしれません。成長社会から成熟社会への移行により、「それぞれ一人ひとり」の自分軸に基づいた人生戦略が必須になっています。

■エンジン駆動:「外部駆動」から「自己駆動」へ

「思考力」は鍛えられる!東大・西成教授が教える7つの思考習慣トレーニング - リクナビNEXTジャーナル

https://next.rikunabi.com/journal/20211110_m01_s/仕事の中で「思考」しなければならない機会が増えたけれど、なかなか思考が続かない…と感じる人は少なくないようです。東京大学の西成活裕教授によると「ビジネスに必要な思考力は鍛えられる」とのこと。西成先生に、思考力を鍛えるために必要なものと具体的なトレーニング方法などを伺いました。

東京大学先端科学技術研究センターの西成活裕教授は、先が読めないVUCA時代には、先々を読む力、思考体力が重要と言っています。しかも、1歩先程度ではなく、5歩先、10歩先を読むことが必要と述べています。

自己駆動力とは、自分で考え、動き出す力のこと。これがなければ何も始まらない、思考体力の基礎と言える力です。自己駆動力が高ければ、自分で自分を鼓舞し、駆り立てながら思考を走らせることができます。

その先々を読む力をつけるには、継続的に思考する力が重要。1歩先を「考える」だけでなく、さらにその先と「考え続ける」能動的に自分軸で考える思考体力をつけるコト。その思考体力の基礎が自己駆動力と指摘しています。

VUCA時代は、経済成長時代のように、他人軸で言われたことだけをこなす受け身の姿勢、護送船団のレールに乗っている外部駆動では立ち行かない時代です。

思考体力だけでなく、想定外の変化にトライアンドエラーで試行錯誤しながら「行動」していくためにも、自己駆動力が必須です。また、先例がなく複雑な困難な状況に立ちむかうためには、自分の内側から突き動かす内発的動機も重要と言われています。

変化が激しいVUCA時代、思考・行動・動機など様々な側面で自分軸の自己駆動力が大切ですね。

■ライフキャリア:「何とかなる」から「何とかする」へ

著作が120冊を超える人気ファイナンシャルプランナーの横山光昭さんが、「世の中の状況や価値観が猛スピードで変化している令和時代」の老後のお金対策について書かれた記事から。

老後は「なんとかなる」から自分で「なんとかする」新時代に!【昭和脳をチェンジしてムダづかいにサヨナラ(1)】 - レタスクラブ

https://www.lettuceclub.net/news/article/228635/日々の支出から老後、住居、教育にかかる費用まで。世の中の状況や価値観が猛スピードで変化している令和時代。頭の中もリニューアルしていかないと、無駄なお金を使うことに...

「食べていけるくらいの年金はもらえるから大丈夫」と考える人が大多数でした。

「なんとかなる」が終わり「なんとかする」時代に残念ながら今は昭和の高度経済成長期と違い、国や行政が手厚く守ってくれる時代ではありません。

きっと、数多くの方たちの相談の中で、経済成長時代の「国や行政が手厚く守ってくれる」「何とかなる」という他人軸の方が多いことを体感されたのだと思います。

かつては老後は、隠居して退職金と年金生活で、悠々自適な生活の始まりだった。

給与に関しても、給与やボーナスが入ったらぜいたくをするという時代は終了。

でも、老後2000万円問題、人生100年時代など、長い老後に向け、自分軸で、自分の現状に合わせて「何とかする」意識を変えることが必要です。

「国や行政が手厚く守ってくれる」→「何とかなる」

「国や行政だけに頼っていられない」→「何とかする」

老後は、第2の人生のスタート。まずは高止まりした価値観をリセット。

長い老後に向け、自分軸で、ライフキャリアをどう組み立てるか。給与からの積み立て、個人投資なども視野に入れ、生計を維持安定できる有形の資産を積み上げる。

お金だけでなく、人との関わりや地域コミュニティでの活躍など生きがいも「何とかする」時代です。

■未来予測:「予測可能」から「予測不能」へ

予測不能な時代の「キャリア形成」をどう支援するか?専門家が示す"6つ"の答え

https://mpg.rightmanagement.jp/hrcafe/development/210624-01.htmlキャリア形成とは、時代の変化に合わせて継続的に能力開発や自己実現を図ることです。本記事ではキャリア形成の考え方や企業にとっての課題、予測不能な時代におけるキャリア形成の支援方法について、『21世紀のキャリア論』の著者・高橋俊介教授に伺いました。

未来予測に関して、ライフキャリアという視点で、予測可能性の変化を見ていきます

終身雇用制度が盤石だった経済成長時代は、長期雇用を前提として。企業が社員のキャリアを決定していました。

・新卒一括採用で社員に一律の教育

・ジョブローテーションでさまざまな部署を体験

・広範囲の能力を持つ「ジェネラリスト」を育成

・人事評価の尺度は主に社内での昇格・昇進

・ピラミッド構造の組織

・上位職を目指すというのが主なキャリアステップ

・賃金も年功に合わせてアップ

など・・

右肩上がりの経済成長時代は、大きな変化もなく、会社主体の3ステージの人生ステージが明確にあり「予測可能」でした。だから、他人軸で会社主体のキャリア形成に任せていれば安泰。そして、引退後は悠々自適に隠居生活というイメージが持てていました。

でも、成熟期に入り、最近では先行きは不透明な時代、長期雇用の維持が難しくなる企業も増加。特に、グローバル環境にある企業は、事業構造の改革が当たり前で、早期退職制度も頻繁に行われています。

それに伴って、転職・再就職といった人材の流動化が促され、社内外を見据えたキャリア選択が当たり前になってきています。

人ひとりひとりが、自分のライフキャリアを自律的に、自分軸で形成しなければならない時代です。

でも、やっかいなのは、成熟期の現在は、先が見えない、未来が予測できないVUCA社会に突入していること。ひとりで悶々としても中々先々が見えづらいし、どう行動していいかわからないと思います。

だから、こちらの記事に書いたように、つながりやネットワークを大切にする

つながり、コミュニティーの力に頼って参加することに一歩を踏み出しましょう。

【ライフシフト2】「社会的開拓者」とともに人生をやり直す | 新しい生き方働き方暮し方ブログ

https://atarashiihatarakikata.com/articles/1521世紀になり、変化が激しく予測ができない時代。未来は予測できないからこそ、今までの人生をやり直し「自分で未来を創る」ことが重要です。 『ライフシフト2 100年時代の行動戦略』から、社会的開拓者という、とても参考になる部分をピックアップしてお伝えします。

■問題の解決:「時間が解決」から「時間は何も解決しない」へ

21世紀の日本企業を襲う2つの人事の大波。想定外変化による予期せぬキャリアチェンジと、専門性の細分化深化について、その分析と対処法を記した初の解説書。著者キャリア論の集大成。

『21世紀のキャリア環境は、右肩上がりの経済成長が終わり、予期せぬ変化が常態化している時代と言えます。1990年代後半から、日本企業における撤退、売却、大規模なリストラが一般的になりました。これまでは時間が経てば問題が解決されることも多かったですが、現在は時間が経つほど問題が深刻化する傾向にあります。』

21世紀のキャリア論 高橋俊介著 東洋経済新報社

待っていれば時間が問題を解決してくれるという誤解。

経済成長の時代は、社会全体が余裕があり、問題を許容できていましたし、待っていれば右肩上がりに業績は上がっていたので、問題による損失は、時間の経過で補填できていました。

経済成長の時代には、時間に任せて、他人軸で待っていれば、「問題は時間が解決してくれた」時代です。

でも、成熟期の時代は、

「問題は時間が解決してくれない」どころか

「問題は時間の経過によってかえって悪化していく」時代。

経済成長が終わり成熟期に入って、VUCA時代へ。変化が激しく複雑で曖昧で不確実な時代は、想定外の出来事が日常茶飯に起こります。自分にとっての問題を放置していると、「問題は時間を経過すればするほど悪化していく」時代です。

だから、自分軸で自分にとっての問題をはっきりさせ、明確な打ち手を打っていく必要があります。

■問題の答え:「答えは一つ」から「答えは人それぞれ」へ

10年後理想の自分になる 藤原和博流モードチェンジ - 日本経済新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32234170W8A620C1000000/オフ時間を上手に使って人生を充実させるためには、「今」をどのように変えていけばいいのでしょうか。戦略的な「モードチェンジ」を提唱している教育改革実践家の藤原和博さんに、「自分の人生」を生き抜くための三つの方法を伺いました。

自分にとっての問題の答えについて、成長社会の他人軸の正解主義から、成熟社会は正解はなく、自分軸で自分にとっての納得解・最適解の時代になっています。

97年までの『成長社会』の特徴を一言で言えば、『みんな一緒』の社会。良い学校に入り、良い会社に勤め、良い人と結婚して寿退社すれば、幸せになれる。『幸せの形』がハッキリと決められていて、その『正解』を追い求めて努力さえすれば、経済的な豊かさや人生の満足を手に入れられる。多くの人がそう思い、それに疑いを持たなかった時代です。

現代の『成熟社会』では、その『正解』が通用しない時代。価値観の多様化が進み、『みんな一緒』ではなく、『それぞれ一人ひとり』の答えがある社会。

『成熟社会』においては、『正解の幸せ』などありません。『それぞれ一人ひとり』が自分軸で自分の頭で考え、自分にとっての独自の人生の幸福を追求していかなければいけない時代。

学校勉強にしても、一つの正解をみんな一緒に覚える勉強が相変わらずではないでしょうか?

でも、成熟社会では、「答え」はその人の状況や、その人が置かれている環境によってまちまち。

その時々で、自分軸で納得解・最適解を考えていく時代です。

そもそも、「問題」自体が今解決すべき重要な「問題」なのか?他人軸でみんなが「問題」だと思っていることに右往左往している。

自分軸で考えていくと、大した「問題」ではないことも多々あります。逆に、本人が気づいていないだけで、本当は今解決すべき重要な「問題」に直面していることも多いです。

だから、定期的に自分軸で自分にとって、今解決すべき「問題」は何か問うてみる。

その意味でも、「問題」に気づくきっかけになるつながり・ネットワークは大切だと思います。

まとめ

成長時代から成熟時代の時代の大きな変化に対応して、「他人軸」から「自分軸」にライフシフトする重要性を考えていきました。

12のキーワードにまとめましたが、まだまだ他にもキーワードがあると思います。でも、大切なことは、成熟社会になって自分らしい人生に向かってライフシフトできる時代でもあることを認識すること。

まずは、時代の大きな変化に気づくこと、成長時代の「他人軸」をリセットしていくこと。

成熟社会に向けて、「自分軸」にライフシフトの一歩を踏み出すことが大切です。

「okinawa未来カレッジ」は、誰もが自分らしい明日へ一歩を踏み出せる、 未来に向かって前進し、新しいライフサイクルを創り出すコミュニティーを目指します。