VUCAの時代になり、リスキルや学び直しが叫ばれる中で、学ばない日本人がとても多い現状。

「学ばない日本人」について、リクルートワークス研究所による2018年の全国約5万人調査によれば、日本人社会人の約7割は自己学習せず、しかも年齢を重ねるほどに学ばない傾向があることをお伝えしました。

https://atarashiihatarakikata.com/articles/33

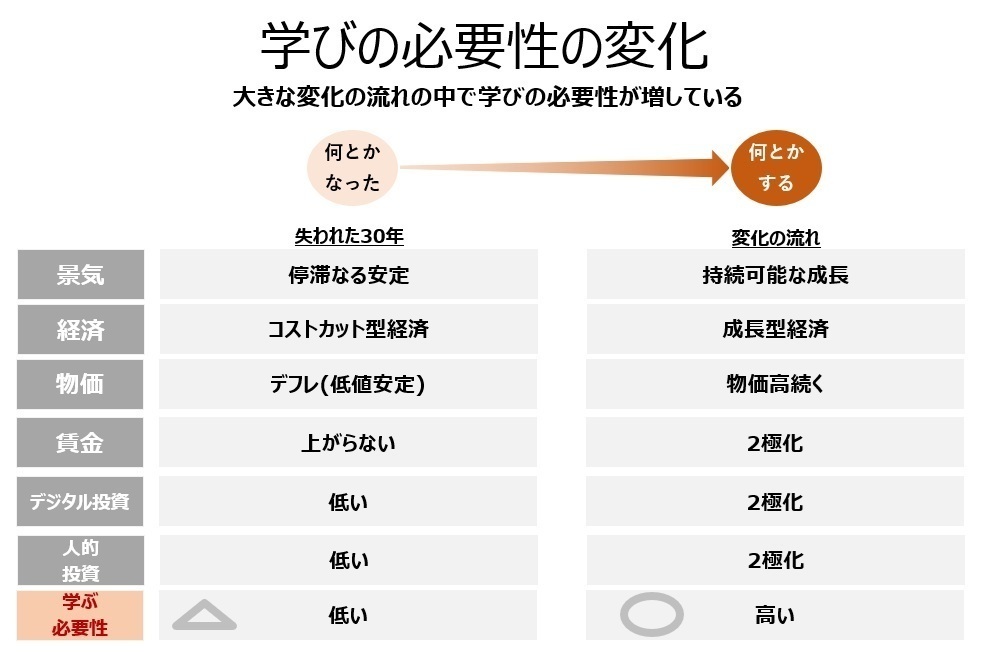

日本も、長く続いた平成の安定した停滞から、持続的な成長へのシフトチェンジが始まり

物価高に対応し賃金を上げていくために、個人も学ぶことが必要になっていく中で、

学ぶ人と学ばない人にどんな差が出るのかについて記事を書きました。

https://atarashiihatarakikata.com/articles/35

では、リスキルや学び直しなど学ぶことが必要な時代に、なぜ日本人は学ばないのか?

様々な要因が考えられる中で、多くの日本人が「学ばない」というよりも、「学びにくい職場環境」に置かれているという構造的な問題があります。

日本の生産性の低さにも通じる、個人の主体的な学びを阻害する日本の職場環境について考えてみます。

変化の流れの中で、学ぶ必要性に気づいていない「学ばない日本人」 | 新しい生き方働き方暮し方ブログ

https://atarashiihatarakikata.com/articles/33リスキルや学び直しなど、学びの必要性が加速的に増している中で、学ばない日本人がとても多いようです。学ばない理由は人それぞれあるようですが、失われた30年の時代背景の中で、学ぶ環境がなく学ぶ必要性も感じずに来てしまっている人も多いと思います。大きな変化の流れの中で、学ぶ必要性に気づくことがとても重要だと感じます。

「学ばない日本人」学ぶ人と学ばない人の生き方働き方の大きな差 | 新しい生き方働き方暮し方ブログ

https://atarashiihatarakikata.com/articles/35「学ばない日本人」学ぶ人と学ばない人にどんな差が出てくるのか? 今回は、変化が激しい時代に突入し、学ぶ人と学ばない人にどんな差が出るのか調べてみました。

「なぜ日本人は学ばないのか」潜在的な理由

リクルートワークス研究所では、なぜ日本人が主体的に学ばないのか?

個人が学びに向かわない潜在的な理由について、職場環境があるのではないかと仮説を立て分析をしています。

大人が学びに向かわない潜在的な理由を検証する|研究プロジェクト|リクルートワークス研究所

https://www.works-i.com/research/project/interruptlearning/system/detail002.html調査結果の多くは、「大人が学ばない」ことを示しています。学ばない人は、①自分がいま何を学ぶべきか気づいていない②気づいているが、やる気がない③やる気はあるが、やり方がわからないのでしょうか。分析から検証しました。

その仮説とは、

①自分がいま何を学ぶべきかわかっていない

②何を学ぶべきかわかっているが、やる気がない

③やる気はあるが、やり方がわからない

④1~3をクリアしているのにできない場合は、周り・上司が邪魔をしている可能性が高い

というもの。

日本人が主体的に学ばないのは、個人の問題とされてきたが、職場が個人の学びを邪魔しているのではないかという分析をしています。

そして、その分析では、

①自分がいま何を学ぶべきかわかっていない(21.9%)

②何を学ぶべきかわかっているが、やる気がない(5.7%)

③やる気はあるが、やり方がわからない(8.9%)

①~③は満たしている人はそれなりに多く、

④の周りや上司が邪魔をしている可能性が高いと想定しています。

別な調査では、「あなたの職場には、仕事や学びのやる気を下げるような周囲からの働きかけ(発言や介入行動)がありますか」と聞いたところ、18.1%が「はい」と回答に着目し、学びに向かわないのは職場が邪魔しているのではないかと捉えています。

見えてくる主体的な学びを邪魔する職場の問題

その個人の主体的な学びを邪魔する職場に着目した調査がこちらです。

大人は自主的には学ばない。|研究プロジェクト|リクルートワークス研究所

https://www.works-i.com/research/project/interruptlearning/system/detail001.html「仕事や学びのやる気を下げるような周囲からの働きかけ(発言や介入行動)がありますか」と聞いたところ、18.1%が「はい」と回答していることがわかりました。個人のやる気を下げる職場の要因は何なのか、データから紐解きます。

この分析では、職場で「主体的な学びを邪魔された」と思う従業員がどれくらいいるかを調査するため、2022年3月に従業員数100人以上の企業で働く大学卒の社会人1,771人を対象とした学習に関する調査を実施。

「あなたの職場には、仕事や学びのやる気を下げるような周囲からの働きかけ(発言や介入行動)がありますか」という質問に対し、

全体で18.1%が「はい」と回答。

年代別でみると、

20代 14.0%

30代 22.4%

40代 19.8%

50代 19.4%

60代 13.1%

とかなりの割合になっている。

従業員数100人以上の企業調査なので、規模が小さな会社はもっと数値が上がることが予想できる。

個人に対する具体的な周囲からの働きかけの内容として、

●「制限される」(仕事の範囲に制限をかけられる、会社で決めた試験や研修を受けるように勧められる)

●「押し付ける」(そちらよりこちらを早く、仕事が増えるからやめておけ)

●「任せてもらえない」(権限がなく責任がある、それをする意味は何だと突っ込まれる)

といった内容が見受けられる。

注目すべきなのは、職場内で、これらの仕事や学びのやる気を下げる周囲からの働きかけがあった場合、ほぼ半数の41.7%が「やる気を下げる周囲からの働きかけに抵抗できない」(「抵抗できないと思う+どちらかといえば抵抗できないと思う」の合計)と回答。

特に、若い世代が抵抗できないと考えている。

従業員個人の「学びや仕事の主導権が奪われた」状態に対して「阻害された」と感じていることは明らか。日常的に職場環境が、個人の主体的な学びを阻害している可能性が考えられる。

学びを邪魔する日本の職場の仕組み

多くの日本人が「学ばない」のではなく、自主的主体的に学ぶことを邪魔する「学びにくい職場環境」という問題が浮かび上がります。日本の生産性が低いことにもつながる問題で、企業風土や仕組みの改革が求められており、働く従業員にとって職場選びの判断にも重要な内容です。

先ず、学びを邪魔する日本の職場の仕組みについて考えます。

■年功序列や終身雇用という日本型雇用の影響

日本型雇用の特徴である年功制では、年齢とともに自動的に地位や収入も上がる前提だった。

だから、年齢や勤続年数で昇進やそれに伴って収入も上がるので、能力やスキルが可視化されにくいため学ぶことが重視されない。

・若いうちに勉強しておけばあとは安泰という意識が根強くなる

・会社の意向や方針に従うことが、何より重要になるため従業員は主体的に学ばななくなる。

終身雇用制度で、一つの会社に入社すれば長く勤めるのが前提になるので、外部で通用するスキルを身につける必要を感じられない。

そのため、

・スキルアップや転職を前提とした「学び直し」の意識が希薄になりがち

・会社内での役割が固定化され、広い視野を持つ必要もなくなる

・今の会社で評価されればいいので学ぶ意欲も薄くなる

■習うより慣れろという現場主義・経験主義

習うより慣れろという現場主義や経験主義が根強いので、「やって覚える」「現場で学ぶ」ことが重視され過ぎ、 体系的な学習や理論的な知識を学ぶ座学が軽視される。

実務を通じた学びOJT(On-the-Job Training)が中心で、体系的に学ぶことが根付いていない。

経験の中から学び、勘・経験・根性が重視され、本や講座で学ぶことを軽く見られる傾向が強い。それらを体系化されないので、熟練するためには時間が必要で個人差も多くなる。

学びは若年者がするもので、年齢が行っても熟練していないと未熟者という感覚になる。

■新しいことを学ぶやる気を削ぐ評価制度

会社での評価制度が、会社の方針に沿うことが絶対。

だから、会社が決めた評価基準に逆らうことはできない。

求められるのは会社の方針に対する従順さで、ひたむきに勤め続けること。

能力や成果ではなく、従順に空気を読むこと、波風を立てない姿勢が評価されがちになる。

だから、そういう職場では、新しいことにチャレンジし主体的に学ぶより、

会社の意向に従うことが生き残り戦略になる。

そのため、

・「出る杭は打たれる」職場文化になる

・学ぶことは会社の意向に反すること

・新しいことを学んだり、資格を取ったり、外部の勉強会に行くと「意識高い」と煙たがられる

・会社の方針に逆らっているというレッテルが張られる

新しいことを学ぶやる気が削がれる職場の風土が形づくられる。

「学ばない会社」では学ぶことは裏切りになる

自主的主体的に学ぶことを邪魔する「学びにくい職場環境」として、学びを邪魔する日本の職場の仕組みについて見てきました。

そういう「学びにくい職場環境」では、主体的に学んでいても、それを職場内で共有せず隠す「学びの秘匿化」という習慣も拡大しているようです。

■主体的に学んでいることを隠す「学びの秘匿化」

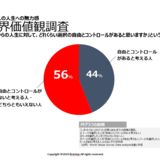

パーソル研究所によると、日本人は主体的・自主的に学ばないだけではなく、学んでいてもコソコソ学ぶ、学びを「秘匿」する習慣も広がっているようです。

コソコソ学ぶ日本人――「学びの秘匿化」とは何か - パーソル総合研究所

https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/column/202404040001.html組織としての人材開発を阻害してしまう、「学んでもそれを周囲に共有しない」という学びの「秘匿化」のプロセスについて詳しく紹介する。

この記事によれば、

・学んでいる人の56.2%学びやその内容を同僚に共有していない

・学んでいる管理職ですら47.8%が学びを同僚に言わない

・自分の学びについて約6割が周囲に相談したことがない

その結果、

ただでさえ少ない主体的な学習が職場で秘匿化されることで、職場において可視化される(共有される)学びは、全体で2割以下になってしまう。

職場内で学びを共有せず、自主的な学びを隠す背景には、「学び合う組織づくり」とは乖離し、「学ばない会社」は、従業員の学びを「裏切り」と捉える日本独特の風土が見て取れます。

■日本の職場にとって新しい学びの共有は「裏切り」

学びを隠す背景には、学ぶことを邪魔する職場環境の中で、新しい学びは「裏切り」と感じられる独特の現象があるようです。

日本の多くの会社では、異動や配置はその企業内の特有のロジックで決まる傾向が強い。

そのため、ジョブ・ローテーションなど配置転換は会社主導で行なわれるため、従業員個人が主体的に新しい知識を学ぶ意欲は失われていきます。

しかも、

こうした状況では、配属されてから「その職場ごとの仕事のやり方やスキルを踏襲」する。

「習うより慣れろ」という職場風土では、過去の熟練した上司や先輩から、その職場に蓄積された業務ノウハウを、主体的にではなく受け身で教えてもらう。

現場では、目の前の業務遂行に必要なことに専念することのみを求められるので、新しいスキルや知識を学ばなくなると同時に、新しい学びを共有することはその職場に対する「裏切り行為」になるなると感じられる。

「目の前の仕事以上」の学びの共有が、職場に対する離反的な態度の表明になってしまう

という『極めて日本独特の現象』といえるようです。

■学ぶことが転職準備と見なされる

日本の学ぶことを阻害する職場環境では、新しい学びを積極的に行うことは、

「転職の準備・検討のサイン」「会社に不満がある」と誤解されやすいようです。

そうした誤解を生みやすい職場環境の特徴として、

・学習やスキル向上が自己改善として認識されにくい

・職場が「与えられた業務だけをこなす」評価文化の場合、自己啓発は組織の「指示外行動」で、

「別のキャリア目標のための準備」と見られやすい

・上司や同僚の学びへの理解が乏しい環境では、

学習や成長の意義を共有できず、むしろ「会社への不満の可能性」として警戒される

・新しい学びによるスキルアップの努力が評価・昇進につながらない会社では

前向きに学んでいることが不自然に映る

・転職する退職者が一定数いる会社では、学び=転職準備というイメージが定着

学びが「転職準備」のサインとして烙印されてしまう

こうした職場環境では、学ぶ意欲そのものが歓迎されず、新しいキャリア形成のための自律的な学習が転職志向や離職と結び付けられてしまいます。

まとめ

VUCAの時代になり、リスキルや学び直しが叫ばれる中で、

学ばない日本人を生み出す「学びを邪魔する」日本の会社の仕組みや風土。

働く個人が「学びにくい職場環境」に置かれているという構造的な問題が見えます。

心あたりがある方は、学び合う組織づくり、組織全体で学び合う文化をつくるために、

個人レベルを超えた組織レベルの取り組みをしている会社もあるという現状に目をむけ、

学び合う組織の事例や、リスキルや学び直しが叫ばれている背景を知るなど、

個人として、どのように新しい学びに向け一歩を踏み出すか、きっかけを

つかむことをおすすめします。

「okinawa未来カレッジ」は、誰もが自分らしい明日へ一歩を踏み出せる、 未来に向かって前進し、新しいライフサイクルを創り出すコミュニティーを目指します。