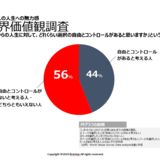

私たちを取り巻く時代の大きな変化に気づくことはとても重要です。

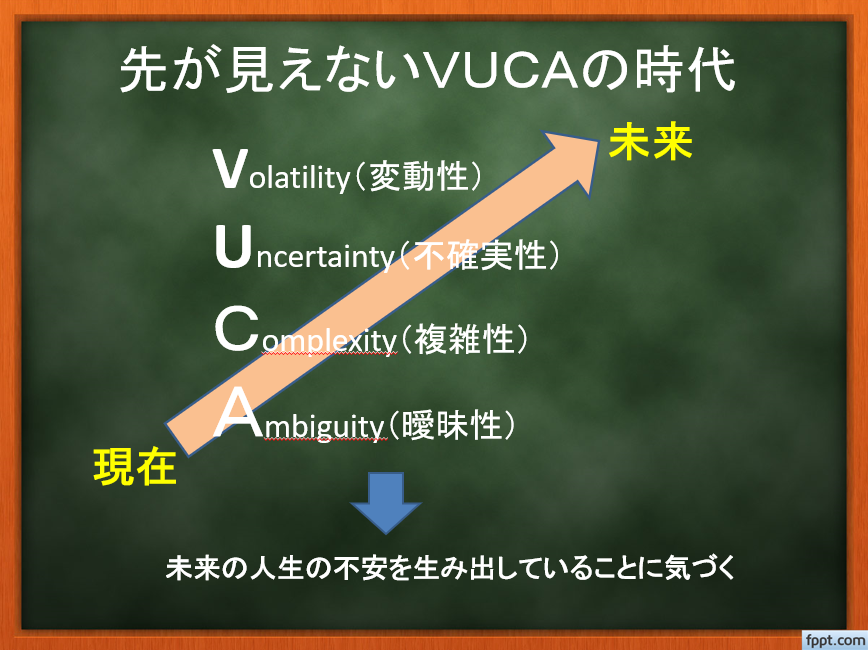

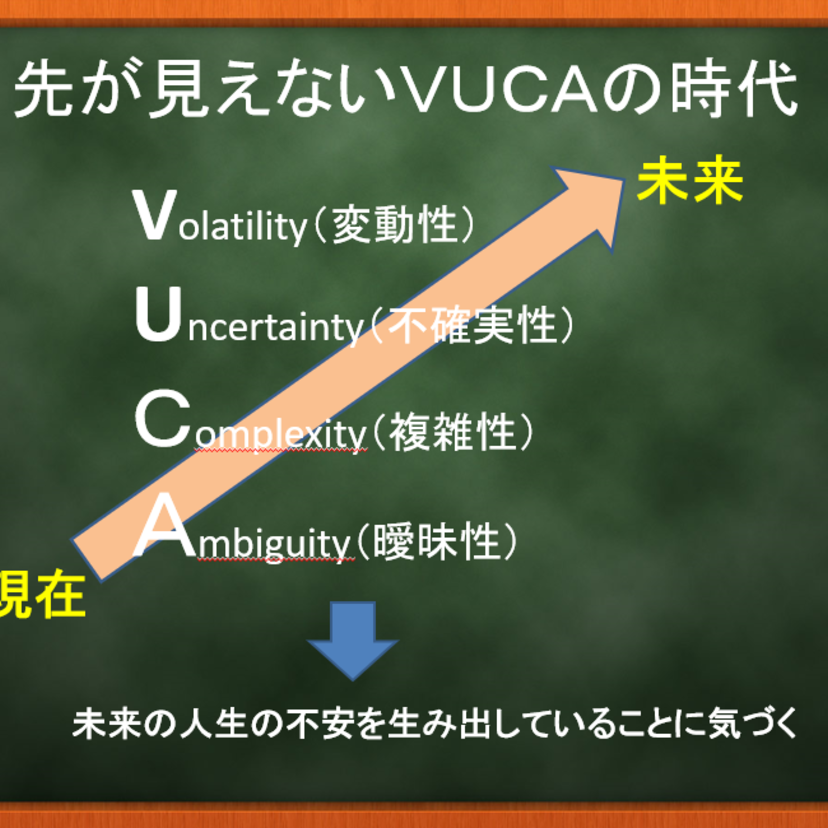

生き方働き方暮らし方に大きな影響を与えている「VUCA」について。

変化が激しい環境の中で、先が見えない、この先どうなるのか、未来の人生がとても不安

方も多いと思います。

コロナが開けてから益々変化が激しくなっています。大切なことはその変化にどう対応していくか。変化に対して自分にとっての最善な打ち手を取っていく。

そのために、今どんな変化が起きているのか知ること。

今日お伝えする「VUCAの時代」は、先が見えないのが「あたりまえ」になっています。

先が見えていた時代とは、生き方働き方暮らし方の「あたりまえ」も大きく変化します。

その変化の大きさにたじろぐこともあるかもしれません。でも、その「あたりまえ」の変化を知ることで、漠然とした人生の不安が解消されると思います。

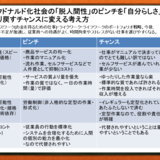

その変化をチャンスと考える。ピンチをチャンスに変える。今まで、自分の弱みだと思っていたことが強みになる領域もどんどん見えてきます。

先が見えない「VUCA時代」の変化を、生き方働き方暮らし方の視点から分析し、その変化への対応、未来の人生の不安を解消する方法のヒントを考えていきましょう。

先が見えないVUCAの時代とは

テクノロジーの進展、グローバル社会、インターネットの拡大、不安定な国際情勢、命に係わる異常気象など、さまざまな想定外の出来事が発生し、我々を取り巻く環境は目まぐるしく変化。様々な想定外の出来事が起こる変化のスピードも年々速まり時代環境はより複雑になりつつあります。

こうした、先の見えない時代の環境を表す言葉としてVUCAという造語に注目。

VUCAの時代とは、情報化社会の中で世の中の出来事が急激に変化し、それぞれが相互に影響を及ぼし合うような現代特有の状況を表しています。

■VUCA(ブーカ)とは

VUCAとは、変動が激しく(Volatility)、不確実で(Uncertainty)、複雑で(Complexity)、曖昧な(Ambiguity)単語の頭文字を取った略語で、「先行きは不透明で、将来を予測することが困難な状態」を意味しています。

V(Volatility:変動性)

U(Uncertainty:不確実性)

C(Complexity:複雑性)

A(Ambiguity:曖昧性)

★VUCA時代の特徴

・Volatility :変化が激しく不安定で変動しやすい

・Uncertainty :不確実性が高く先行きが見えず予測不能

・Complexity :様々な要素が多様に複雑に絡み合っている

・Ambiguity :ものごとの因果関係があいまい

「われわれは未来についてふたつのことしか知らない。ひとつは、未来は知りえない、もうひとつは、未来は今日存在するものとも、今日予測するものとも違う」。ピーター・ドラッカーが1964年の著書『創造する経営者』の中で、VUCA時代を予言するような言葉を残しています。

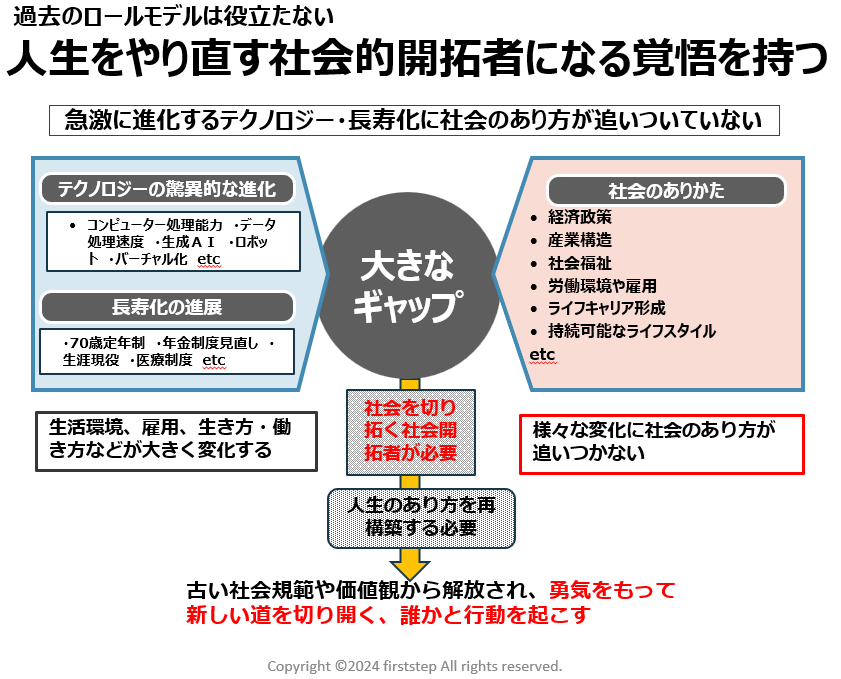

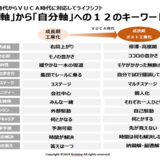

コロナ以降、人々の日常生活・生活様式は大きく変わりました。暮らし方はもちろん、生き方や働き方を見直す人も多く出ているはずです。「予測可能な環境」だった、経済性時代の過去の古い価値観は役に立たなくなっています。

私たちを取り巻く環境は大きく変化しています。「先が見えない」「未来は予測不能」のVUCA時代であることを前提に、過去の古い価値観に縛られずに、やみくもに未来の人生に不安を持たず、「予測不能」を前提にした生き方働き方暮らし方に切り替えることが重要です。

■VUCAが生まれた由来・歴史

VUCAという言葉自体は、もともとは軍事用語して1990年代にアメリカで誕生したと言われています。2000年代に入り、アメリカ国ではテロとの戦いが逼迫し、国家間の戦争とは全く違う状況への対処がきっかけのようです。

国家間の戦争であれば、参謀本部が戦略を立案、現場の部隊が実行するというトップダウン型、ピラミッド型の組織体系や指示伝達が可能でしたが、テロはいつどこで誰によって起こされるかわからない、不確実性にいかに対処するかという課題がクローズアップされるようになりました。

このVUCAという考え方や対処方法が、ビジネスにも取り入れられ、2010年代には企業を取り巻く環境でも、先の見えない時代における経営やマネジメントの在り方として取り上げられるようになりました。

2000年代に入ってから、情報化社会になってから、GAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsof)とよばれる巨大テクノロジー企業が誕生し、グローバル化を加速させるプラットフォームを形成。企業を取り巻く環境では、さまざまなイノベーションやビジネスモデルの変革が起こりました。生活の側面でも、ネット通販やSNSなどの世界的な拡大で、生活環境やライフスタイルも大きく変化しています。

2016年に開催された世界経済フォーラム(ダボス会議)で、「VUCA world」という言葉が使われ、より注目を集めました。

先が見えない予測不能で変化が激しいVUCAが生まれる原因

■グローバル化の進展

VUCA時代に大きく関わる原因としてグローバル化の進展が挙げられます。

情報技術産業の拡大、インターネットの普及、特に、GAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsof)とよばれる巨大テクノロジー企業のプラットフォームが全世界に拡大したことで、私たちの日常生活も全世界と24時間つながるようになりました。

企業を取り巻く環境は、世界中の企業がグローバル化に踏み切り、世界中の企業と競合し、激しい技術革新の変化に対応を追われ、競争はより激化しています。

国や人種といった垣根を越えたグローバルなビジネス環境では、国ごとの風土・文化・価値観に合わせた複雑な対応も必須です。国内で成功していたビジネスモデルが他国では通用しないという複雑性にも直面します。

それぞれの国の特徴が反映されたビジネス展開が求められ、人材の登用も複雑になっています。加速する技術革新に対応すべく、事業構造の転換によるリストラクチャリング、IT人材の登用など働く環境も複雑化しています。

■IT技術・テクノロジーの急激な進化発展

自動運転、IoT、5Gなどの通信技術、など、新しい技術は関連する新しいビジネスモデルも生み出し、産業構造や業界構造も変化させています。

自動車産業にグーグルやアップルなどの通信事業者やソニーやダイソンなど電機メーカーが異業種からの新規参入。電気自動車(EV)、自動運転技術、IOTとの連動など、自動車産業を取り巻く技術革新が大きく影響しています。トヨタは近年、自動車メーカーから「モビリティカンパニー」への変革を推進。自社を、単に車を製造するだけでなく、より広範なモビリティサービスを提供することを目指しています。

インターネット社会で全世界の50億人がつながり始めています。24時間全世界の情報が瞬時に入手できる日常。ユーチューブが普及し、今まで見られなかった多様で多彩な情報がすぐに手に入れます。

SNSの普及でインフルエンサーが増え、ティックトックなどでバズると全世界レベルでトレンドが生まれています。

このように、時代の変化に対応できる企業だけが生き残る傾向はますます強くなるでしょう。

■少子高齢化・人口減少

少子高齢化や人口減少も不確実性に関わる大きな要素です。日本は少子高齢化の先進国として、少子高齢化が進んだ前例がなく、今後、どのような事が起こるか予測がとても難しいです。

特に、人口減少と高齢化による労働人口の減少は、生活維持産業などの人手不足が予測されています。人口減少で、個人消費は急激に減少し、関連する企業は、現在のビジネスモデルに大きな影響を及ぼしています

■気候変動

気候変動は全世界的に発生しています。異常気象による10年に一度と言われる命に係わる自然災害の多発。気候変動による農作物や畜産物の需要と供給の変化。

生態系も大きく変化し、熊が人間の生活圏に出没。海流の温暖化による魚の漁獲エリアが変化。最近では野生のシカの増殖で、草木が茂らない裸地化が起き大雨による土石流なども影響しているという記事もありました。

温暖化により熱中症の危険性、低気圧の発生による自律神経の乱れなどによる片頭痛などの気象病など、心身の健康にも大きな影響を与えています。

■ライフスタイルや価値観の多様化

グローバル化で世界中の国の文化や価値観と交流。インターネットと情報技術の発展で世界中の情報にアクセスが可能。

社会の価値観や規範の変化(パラダイムシフト)が起き、ライフスタイルや価値観の多様化を促進しています。日本では、従来の経済成長時時代のパラダイムや古い価値観や古いライフスタイルに固執している人も多くいて多様性を阻害しています。

●生き方の変化

経済成長時代のモノの豊かさから精神的なココロの豊かさを重視する傾向へ、コロナを経て昨今の不安な国際情勢、命の危険を脅かす異常気象など、ココロと同時に命や生きていることを大切にする機運も高まっています。価値観やライフスタイルも多様化しています。

●働き方の変化

テレワークや副業・兼業の普及により、働き方が多様化しています。リモートワークの普及で職住が隣接し、働く場所を選ばないデジタルノマドも増加。副業兼業で社会貢献活動に従事する人も増えています。仕事とプライベートのバランスを重視する人が増えていて、働き方は多様化していると同時に、生き方や暮らし方に相互に影響しまっています。

●暮らし方の変化

都市から地方への移住や、地域との関わりを持つ人が増えています。特に若い世代で地方移住への関心が高まっています。ライフスタイルや価値観も多様化し、消費行動や消費心理にも大きな影響を与えています。

働く側から見れば、ビジネスを取り巻く環境が大きく変化し、多様なライフスタイル、価値観、消費者のニーズ、消費行動、ビジネスモデルへの対応が求められています。

これらの変化は、それぞれひとりひとりがライフスタイルや価値観を尊重し、多様で多彩な生き方を受け入れる社会の形成、ダイバーシティ&インクルージョン(Diversity & Inclusion、多様性と包摂性)が求められています。

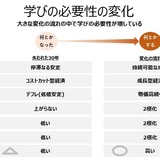

先が見えないVUCAを構成する4つの要素と具体例

先が見えない予測不能で、変化が激しいVUCAが生まれる原因を見てきました。先が見えないことで、漠然と人生に不安を覚えてしまう。その漠然とした人生の不安を解消していくために、自分を取り巻くそれらの各要素がどのようにVUCAを生み出しているか、自分を取り巻く環境にどう影響してるか具体的に見ていくことが重要だと思います。

■Volatility(変動性)

変動性とは、「これからどのような変化が起こっていくのか」変化が激しく、予測不可能で不安定な状態。グローバル化やIT技術革新など、世界規模でさまざまな変化が急激に起こり、様々な変化が日常的に起きています。

先に挙げた、トヨタは、製造メーカーからモビリティーサービスに変革を推進するなど、自動車産業は自動運転技術、EV化、IOTなど様々な機器とのコネクトなどにより、産業構造や業界構造そのものが変化しています。

メディアでは、インターネット、スマートフォンの急激な普及で、SNSなどのソーシャル・メディアが流行した結果、テレビや新聞や雑誌など、学生の就職ランニングの上位にあった旧来型のメディアは発行部数を大きく減らしているところが続出。売上の大変を占める広告収入も激減し、多くが経営的に苦境に陥り、ビジネスモデルの転換を迫られています。

かつては日本の花形産業だった家電産業も、液晶で一世を風靡したシャープが経営危機になり、台湾企業の鴻海(ホンハイ)精密工業の傘下になったり、東芝は、白物家電事業を中国の美的集団に、メディカル事業をキャノンに、半導体事業は米投資ファンドのベインキャピタルが主導する企業連合に売却するなど、家電業界はかつての成長では考えられなかったような再編が次々と起きています。

IT技術の急速な進展により、新しい商品・サービスが次々と生まれ、情報の流通が加速し、それに伴い、ライフスタイルも、消費者のニーズや価値観も多様化しています。しかも変化が激しく変化しています。

例えば、若者のスーツ離れ、勤務時の服装の自由化、ユニクロなどのカジュアルスーツの台頭、自宅勤務でそもそもスーツを着る必要がないなど、既存のスーツ業界は大きな岐路に立たされています。

日本での働き方で言えば、「大企業だから安泰」「正社員だから安心」という過去の考え方は通用しなくなっています。競争が激しいグローバル環境にある大手企業の事業寿命・ライフサイクルはどんどん短くなり、変化に対応するために赤字でもないのに、大手企業による事業構造転換のための早期退職制度が日常に起きています。

生成AIの登場でホワイトカラーを中心に様々な業務やサービスに影響し、今後の働き方に大きな影響が想定されます。

変化に対応できない企業は衰退してしまう可能性がある反面、変化に対応する企業にはチャンスともなります。

自分を取り巻く環境がどう変化しているか、気づくことは今後の変化への対応に必要です。

■Uncertainty(不確実性)

不確実性とは、不確実な事柄が多く、取り巻く環境がどう変化するのかわからない状態をいいます。個人も企業も、不確かで先が見えない状況です。

予測ができない異常気象や大規模災害や事故、国際情勢の変化、人口減少、少子高齢化など、想定外のさまざまな要因で、現在の社会課題がどう変化するか見通しが立てづらくなっていことを言います。

日本の高齢化に伴う医療費や年金などの社会保障問題。人口減少による労働力不足による生活維持産業の人手不足問題。地球温暖化による異常気象、今まで経験したことのない災害、生態系の変化などの社会課題はもちろん、ビジネスを取り巻く環境についてもテクノロジーの進歩などによって市場の先行きが読みにくい時代になっているのは間違いありません。

働き方では、コロナ以降リモートワークが一気に普及し、職住のバランス、仕事と生活のバランスはどうなるか、ライフスタイルにどう影響するか、賃金の上昇はあるのか、子育て支援などどうなるのかなど、女性やシニアの活躍は拡大するかなど、不確実な要素が溢れています。

昨今の為替の変動による円安で、輸出産業、輸入原材料の高騰、旅行観光、などに大きな影響。個人としても輸入品の価格高騰など 暮らしに大きな影響を与えています。

国際情勢の不安定化で、食料品、エネルギーなどの原料調達、サプライチェーンも先行きが見えづらくなっています。

■Complexity(複雑性)

複雑性とは、社会や経済や福祉の仕組みなど、あらゆるものが複合的に絡み、互いに影響し合う複雑な状態を意味します。さまざまな要素が複雑に絡み合っていて、単純な解決策を導き出すのが難しい状態のことをいいます。

新製品や新サービスの開発では、自社内で完結していましたが、ライフサイクルが短くなり、自社だけでは完結が難しい状況で、クラウドサービスなど社外の複数のサービスを活用し、短期間で製品開発を行う傾向が強まっています。

マーケティングで言えば、消費者の価値観やライフスタイルが複雑になったことで、ベータ版という試作品レベルで、常に顧客のニーズをサーベイする活動も増えています。

グローバル化、テクノロジーの進化、消費者ニーズの多様化、国の規制の緩和や自由化で、企業が従来の事業とは異なる分野へ進出。住宅と電気とクルマなど、異なる業界の連携などによる産業構造や業界構造が変化しています。

エネルギー産業では、電力会社がガスを売り、ガス会社が電気を売るなど、すでに当たり前になりました。自動車会社がモビリティサービスに移行するなど、これまでの常識を超える複雑な動きも加速しています。

個人の働き方も、副業兼業が認められるなど、リモートワークの普及で働く場所の自由化、人手不足から一度転職した出戻り制度など、雇用関係や働き方がより複雑化していくことが予想されます。

■Ambiguity(曖昧性)

曖昧性とはわかりやすく言えば、従来の定義や区分、境界がこれまで以上に曖昧になる状態を意味します。デジタル化の進展により業界の垣根が曖昧になり、あらゆる業界で、従来は考えられなかった異業種参入が当たり前のようになっています。

メタバースのような仮想空間が広がり、リアルとデジタルの境界も曖昧になっています。

さまざまな業界で起こりつつあるこうした曖昧性の強まりをビジネスチャンスとして捉えるか、あるいは自社に対する脅威と捉えるのかによって、企業の成長は大きく左右されると言っても過言ではありません。

このほか、VUCAの時代を受け、これまでの定義や境界が曖昧になる中、あらためて自社の存在意義を問い直す企業も増えています。企業経営においてパーパスが脚光を浴びる背景には、こうした曖昧性の高まりも影響していると考えられます。

「どうしたら、問題を解決できるのか」「本当にこの方法で解決できるのか」、絶対的な解決方法が見つからない曖昧な状態。

インターネットの普及とともに、見聞きする情報量が爆発的に増加し、消費者の価値観も多様化複雑化してきました。それだけ、消費者のニーズもあいまいになり、従来のような画一的な商品開発では、モノが売りにくくなっています。

過去の成功体験が通用せず、ビジネスの再現性を担保することの難易度が一層高まっています。

Ambiguityには、両義性を持つこと、ものごとが2つ以上の選択肢を持つなどの意味もあります。

狭義には、物事が二通り以上に決められ得ること、一意に決められないことを指す。

境界の曖昧さ、ビジネスだけでなく、社会では経済と福祉、個人では、仕事と生活、やりがいと収入と成長、自分のことと家族のこと、など、実は様々な領域に見られます。しかも、変化のスピードが速いので、その境界の曖昧さ自体が変化することも多いです。

●従来の均一的な二律背反から両犠牲へ

両義性とは、2つの相反する事柄がともに成り立つことです。

インターネットやSNSの全世界的普及で、様々な意見や様々な価値観が交わされ、今までのように、みんな一緒の正解は一つではなく、何が正解かは曖昧です。

今までのように、経済中心社会では、経済的な豊かさが一つの正解でしたが、経済的な豊かさも精神的な豊かさも追及する時代にもなっています。

経済的な競争では、誰かが犠牲になることは当たり前でしたが、誰も犠牲にしない共生を目指す企業も増えています。仕事を優先し、生活を犠牲にし、心身の健康も犠牲にする働き方を見直し、仕事も生活も充実させるワークライフスタイルも広がっています。

一万円札に登場した渋沢栄一は、『論語と算盤』で道徳な行動と経済的な成功の両立を説いています。行き過ぎた資本主義では、経済的な成功ばかりが優先され、環境破壊や非道徳的なことが跋扈しています。

変化が激しい時代に、陳腐化が激しく、コモディティー化が進みやすい領域では、今までの経験値やスキルは正解でなくなります。何が正解かは、自分がどう考えるかが大事になってきます。

●物事が二通り以上に決められ得ること

VUCA時代は、様々な選択肢が考えられます。

人生100年ライフシフトで指摘しているように、ライフステージが、今までのように、学校→就職→引退のシンプルな3ステージから、多様な働き方や生き方を複数選択していくマルチステージの人生へとシフト。どのようにシフトするか、選択肢は無限に考えられます。

「VUCAプライム」先が見えないVUCA時代に人生の不安を取り除くフレームワークを活用

先が見えず予測困難な状況のVUCA時代では、予測のしやすかった時代とは違った考え方が求められます。想定外の事象が現れる環境で、素早く対応するためのフレームワークが提案されています。

未来への人生の不安取り除く意味で有効な、「VUCAプライム」というフレームワークと具体策を考えてみました。

■VUCAプライムとは

VUCAプライムは2007年にロバート・ヨハンセンが提唱したフレームワークです。VUCAそれぞれの項目に対抗するための考え方を下記の四つで示しています。

Vision(ビジョン)⇔Volatility(変動性)

Understanding(正確な理解)⇔Uncertainty(不確実性)

Clarity(単純化)⇔Complexity(複雑性)

Agility(機敏性)⇔Ambiguity:曖昧性

●Vision(ビジョン)

変化が激しく先行きが見えない環境では、明確なビジョンを持ち、進むべき方向性に従って、前に進むよう取り組むことで、「Volatility(変動性)」の混乱を克服する考え方です。具体的には、「将来に向け、何を指針として何を目指しどこに向かうのか」を明確化することが必要です。目的、ビジョン、それに基づく目標にフォーカスし続けるべきとされています。

●Understanding(正確な理解)

何が起こっているかを正確に理解することで、ものごとの不確実性を低減すること。

現状をしっかりと分析・把握することで不確実性な要素を減らすことが期待できるという考え方です。「将来に向け、何を指針として何を目指しどこに向かうのか」を明確化した、目的、ビジョン、それに基づく目標を指標にして目標の達成のために必要なことを洗い出す必要があります。

●Clarity(単純化)

予測が難しい複雑な事象にぶつかったときに、できる限り状況を単純化・簡素化することで意思決定が早く容易にできるという考え方です。目的、ビジョン、それに基づく目標をベースにして、結局自分たちはどんな結果を出したいのか、シンプルに捉えることで、不確実な事象を解決する方法が見えてきます。

●Agility(機敏性)

曖昧な事象、曖昧で境界がはっきりしないことを、目的、ビジョン、それに基づく目標に照らして定義し、先例がないことでも、有効と判断すれば、迅速に意思決定して取り組んで結果を出していくこと。先例がなく、複雑で曖昧な事柄は、判断が難しい事柄は、やってみないとわからないことが多いです。意味や意義や目的に照らして、意識的してやってみることで、曖昧だったことが明確になってきます。

■VUCAプライムを活用し、人生の不安を解消する具体策を考える

先行きが見えないVUCA時代に、VUCAプライムを活用して人生の不安を解消する具体策を列挙してみました。詳しい内容は別な記事でお伝えしていきます。

★Vision(ビジョン)

①人生の主人公になる 人生の当時者となり、主体的に責任を持って人生を歩いていく

②未来を描く力を持つ 理想を持ちライフビジョンをはっきりさせる

③軸となるパーパス(存在意義)やミッション(使命感)を明確に持つ

④パーパス、ミッション、ビジョンに基づいて、具体的なテーマや目標を決める

★Understanding(正確な理解)

①イシューを抑え人生の犬の道を避ける

解決すべき人生課題をはっきりさせ解決法を考える

②人生経営者として誰にどんな価値を提供したいか

③人生100年時代の戦略を考える

④正確な理解をするため情報弱者にならず、情報リテラシーを高める

⑤情報を得る意味でも仲間やコミュニティーに参加する

★Clarity(単純化)

①あまり複雑にせず、自分にとって譲れないことを優先する

②目の前のことに全力を尽くし結果を出す

③状況が複雑に変化したら原点に戻る

★Agility(機敏性)

①一つに絞らず、複数の選択肢を持つこと

②人生投資もポートフォリオを組む

③やってみないとわからないことはアジャイル型でトライアンドエラー

④活力資産や変身資産の無形の資産を積み上げておく

先が見えないVUCA時代のまとめ

「VUCA」時代とは、先が見えず、予測不可能で急激に変化する時代を表しています。不透明で不安定で不確実で複雑で曖昧な世界です。今まで漠然と先行きが見えず、未来の人生に不安を覚えていた人にとって、現状に少しは気づけたことと思います。

でも、考え方を変えれば、見方を変えれば、先が見えないVUCA時代は今までピンチだった人にとって、様々なチャンスがある時代と言えます。経済成長時代とは全く違う時代になっています。

経済成長時代のパライム(時代の思考)と、それに影響された古い価値観や考え方や行動が、先行きが見えない未来の人生に不安を生み出していたとも考えられます。

今は、先行きが見えないことが当たり前の「VUCA」時代に突入し、生成AIなどテクノロジーの進展がますます「VUCA」度を上げてきます。

だから、時代の変化に気づいたら、打って出るコト、やってみないとわからない時代でもあります。

でも、ひとりで打って出る経験はない人は、安心してください。

こちらの記事に書いたように

【ライフシフト2】「社会的開拓者」とともに人生をやり直す | 新しい生き方働き方暮し方ブログ

https://atarashiihatarakikata.com/articles/1521世紀になり、変化が激しく予測ができない時代。未来は予測できないからこそ、今までの人生をやり直し「自分で未来を創る」ことが重要です。 『ライフシフト2 100年時代の行動戦略』から、社会的開拓者という、とても参考になる部分をピックアップしてお伝えします。

つながり、コミュニティーの力に頼って参加することに一歩を踏み出しましょう。

「okinawa未来カレッジ」は、誰もが自分らしい明日へ一歩を踏み出せる、 未来に向かって前進し、新しいライフサイクルを創り出すコミュニティーを目指します。