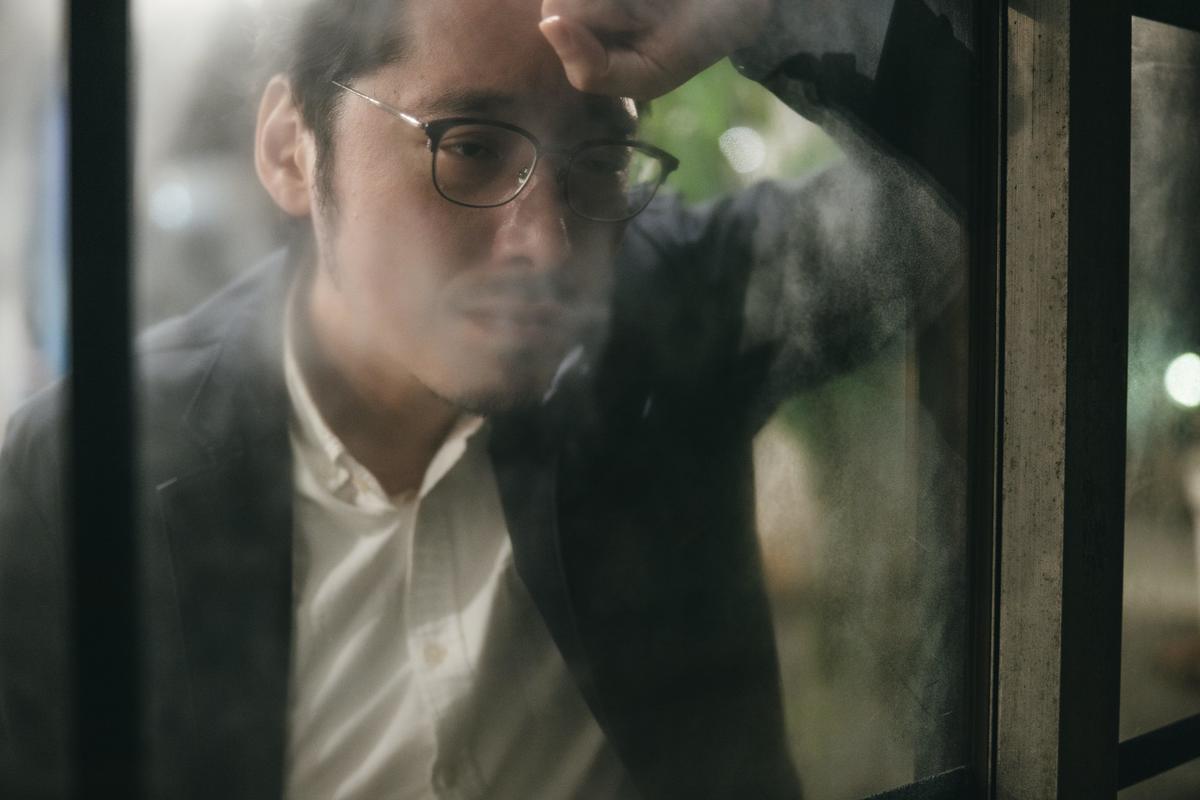

「仕事に行きたくない」「仕事したくない」という気持ちになることってありますよね。

実は、「仕事に行きたくない」「仕事をしたくない」と会社や仕事に不満を持っている人、会社にも仕事にも不満だらけ、仕事も嫌い、会社も嫌いが多いようです。

でも、そんな不満だらけで、会社も嫌い、仕事も嫌いなのに、会社を辞めずに会社に留まっている人がほとんど。

その現状とともに、会社嫌い、仕事嫌いなのに、我慢し続け、「仕事したくない」「仕事に行きたくない」状態を、放置し続けるとメンタル不調など、多くの危険性に晒されます。

「仕事に行きたくない」原因、会社嫌い仕事嫌いを放置し続け、何も行動を起こさないリスク、その対策について考えていきたいと思います。

日本人の会社嫌い・仕事嫌いは様々な調査で明らかになっている

日本は、様々な国際調査で、満足度も幸福度も、エンゲージという仕事への熱意も職場への愛着もない国という結果が出ています。日本人の会社嫌い・仕事嫌いが世界的にみても異常なほど高いという結果が出ています。

■「仕事満足度」が世界最低の日本

2019年12月に発表された、ワークライフバランスなどに関するランスタッド社の国際調査によると、日本人の「仕事満足度」は世界最低でした。

「満足している」の割合はトップのインドが89%に対し、日本人は42 %。

アメリカ(78%)、中国(74%)、イギリス(74%)、ドイツ(71%)と比べても非常に低く、「不満足」という人の割合は21%と、インド(3%)、アメリカ(6%)などと比べても断トツに高い水準でした。

やっかいなのは、仕事への満足度が低いにも関わらず、「仕事を変えたい」という意欲は低く、「仕事を変えようと探している」日本人の割合は5%。

仕事満足度の高いインドは、「仕事を変えたい」という意欲も、27%という高水準であったことから考えると、インドでは、「仕事に満足しなければ、どんどんと仕事を変えていく」スタイルであるがゆえに、満足度が高いという結果に結びついていることがうかがえます。

会社や仕事に、満足していないのに、仕事を変えようという気持ちが持てないことが、益々日本人の仕事満足度を押し下げていることがわかります。

■「仕事の幸福度」の低さも際立っている

2016年に発表された、働く社員のwellbeing(幸福度)を、全世界1万4000人、15カ国を対象に行われ、「10の質問」によって「幸福度」を評価した国際調査の「エデンレッドイプソスバロメータ」で、日本人会社員の「仕事の不幸度」が際立っています。

調査した10の質問は、

1、(職場)環境

2、(周囲からの)承認

3、(個人の)感情

の3つの分野に分かれています。

日本人は、「仕事で何が求められているのかははっきりしている」「同僚などにサポートを期待できる」といった「環境」分野の質問ではスコアは高い一方、「毎朝、会社に来るのが楽しみだ」「会社での自分の将来に自信がある」など「感情」分野の質問に対するスコアが非常に低いのが特徴的でした。

会社の制度や仕組みなどの「環境」にはある程度満足していても、「毎朝、会社に来るのが楽しみだ」「会社での自分の将来に自信がある」など「感情」の分野のスコアがとても低く、日本人の会社嫌い、仕事嫌いがはっきりわかります。

会社に来るのが楽しみではない=会社に行きたくない

という感情になるのはうなづけます。

■エンゲージメント(仕事への熱意や職場への愛着)も世界最低水準

米ギャラップの調査によると、仕事への熱意や職場への愛着を示す「エンゲージメント率」は、日本は145カ国中最下位。仕事や会社への熱意、貢献意欲などが高い「エンゲージしている社員」はわずか5%で、4年連続で世界最低水準となっています。

ギャラップ社では従業員エンゲージメントを「仕事と職場での従業員の関与と熱狂」と定義しています。仕事や職場への熱意とともに、実際の関与や貢献している社員がどのくらいいるかという調査でわずか5%。

しかも、調査国145か国中最下位で、4年連続世界最低水準となっています。会社や仕事に熱意を持たず、仕事に深く関与していないことがわかります。

●会社への信頼も最も低い

米国のPR会社Edelman(エデルマン)が世界28カ国の約3万3000人以上を対象に、2015年10月13日から11月16日にかけて実施した調査では、世界28カ国中、日本人は、「世界で、最も自分の働く会社を信用していない国民」という結果がでています。

日本人は会社に熱意も信頼もない。日本の従業員と企業との関係はとても冷めている。

そんな関係の会社内では、社員間のつながりも希薄なことは、予想できます。

ある意味では、日本人自身は当たり前になっているかもしれませんが、日本人は会社に熱意も信頼もないだけでなく、不満を抱えながらも何も打ち手を持っていない状態。会社と社員の関係は、冷めているというより険悪と言えるのかもしれない。

仕事や会社への不満だらけなのに会社を辞めない日本人

リクルートワークス研究所「5カ国リレーション調査」(2020)では、日本人が日本・アメリカ・フランス・デンマーク・中国の5カ国、圧倒的に会社や仕事に不満だらけなのに、会社を辞めないという現状が判明しています。

日本人は職場の不満が大きいのに、なぜ会社を辞めないのか | Business Insider Japan

https://www.businessinsider.jp/article/213865/日本で働く人は、他国に比べて職場への不満があらゆる項目で大きいという調査結果がある一方、転職する人は限定的。 不満だらけにもかかわらず、なぜ日本人は転職しないのだろうか。

■会社に不満だらけの日本の社員

日本・アメリカ・フランス・デンマーク・中国の五か国で実施した、民間企業で働く30代・40代を対象とする会社と社員の関係「5カ国リレーション調査」。

日本の驚く結果内容。

日本人が最も会社に対して不満を抱いていることが分かった。

「会社の経営理念に共感している」、「仕事にのめり込んでいる」、「給与に満足」、「仕事の人間関係に満足」も、他国よりスコアが小さい。

そして、その結果、「今の会社で長く働きたい」のスコアも、5カ国最低。

■会社に不満だらけでもやめられない日本の会社員

驚くのは、日本で働く人は不満だらけなのに、「会社を辞めたい」人が少ないこと。

この調査結果では、日本の働く個人は、会社や仕事に不満だらけでスコアが低いにもかかわらず、「今の会社を辞めたい」というスコアは他の国と同じレベル。

これだけ会社や仕事に不満があれば、「今の会社を辞めたい」のスコアは飛び抜けて高くなるはずにもかかわらずそうはなっていない。

社員からすると、今の職場は不満だらけ。長く働き続けたいとは思っていないが、辞められないから留まるしかない。というのが現状と言えそう。

会社嫌い・仕事嫌いで会社を信用していないのに、会社に留まっている。そんな毎日が続けば、「仕事に行きたくない」「仕事したくない」という気持ちになるのは目に見えています。

会社嫌い・仕事嫌いなのに会社を辞めない理由

会社に行きたくない、会社が嫌いで仕事も嫌い。この会社で長く働き続けたいとは思っていないけれど、なぜ会社を辞めないのか。辞められないから留まるしかない。現状に我慢するしかないと思ってしまう3つのポイントをこちらの記事を参考にして考えてみました。

希望するライフキャリアを選べない国、ニッポン|研究プロジェクト|リクルートワークス研究所

https://www.works-i.com/research/project/10career/variety/detail001.html職場に不満が大きいのに辞められない。仕事や家庭、地域で多様な活動をしたくても、何か一つを優先せざるを得ない。このコラムでは、自分らしい仕事や生き方が難しい原因を個人の「主体性のなさ」ではなく、「社会の構造」から考える必要を指摘する。

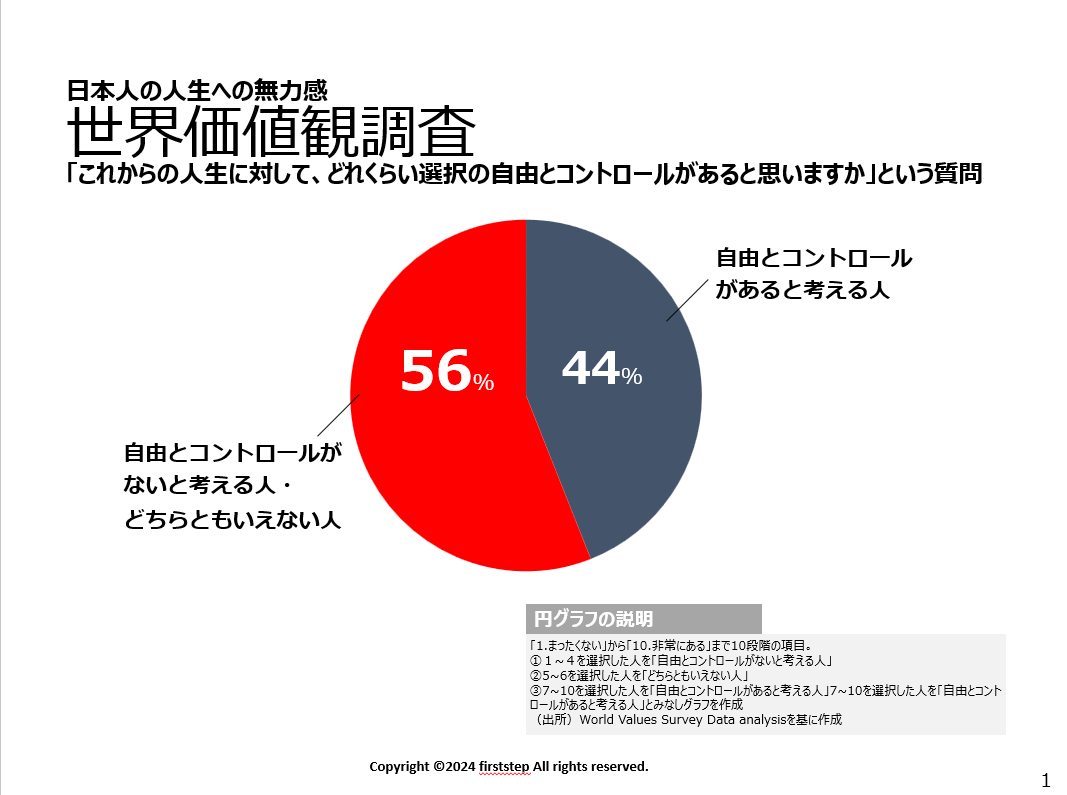

■自分の未来に対する未来の人生の選択に対する無力感

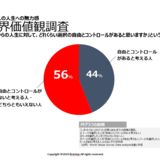

日本人のなんと半数以上が、未来の人生に選択の自由とコントロール感を持てない、自分の未来に対する無力感があるそうです。

こちらの記事にある、世界価値観調査では、「これからの人生に選択の自由とコントロールがある」と考える人の割合は、日本では44%。

米国(77%)、中国(63%)、ドイツ(68%)、スウェーデン(82%)、英国(73%)、オランダ(68%)など、ほかの国と比べてひときわ低い。

日本では、未来の人生に選択の自由とコントロール感を持っていない人、自分の選択で自分の未来を変えることはできないという無力感を持つ人が多い。

問題は、自分の未来に対する無力感があると、人は自分に対する責任、人生に対する責任を果たしにくくなることと言われています。

この記事で、ジョンズ・ホプキンス大学で教鞭をとる政治学者のヤシャ・モンクは、経済学や心理学の知見に基づいて、「人が自己への責任を果たせるのは、その能力があれば一定の妥当な範囲で自分の未来を形成できるだろうという確信があるから」と指摘。

自分の運命を制御する能力への不安が高まり、自分の未来形成できるだろうという確信がないと、ますます自分の生活への責任を果たす能力が実際に低下する悪循環に陥るという。

しかも、後に述べるように、メンタル不調などにも大きな影響があると言われています。

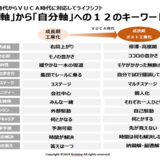

■選択肢が固定的

個人のキャリアの選択肢はいまだ固定的。起業、自営業、フリーランスとして働く人は増えているものの、2019年時点で就業者の9割が企業に雇われて働く雇用者という現状。

その環境では、雇用者としてキャリアを積もうとすれば、学校を卒業した直後か数年以内に就職することが標準となっていて、欧米のように学校を卒業後、数年海外で見識を広げてから就職するような選択を取ることは簡単ではない。

多様な働き方と現実には大きなギャップがあり、

女性の場合は、結婚や子育てがキャリアの妨げになっている現状。

昭和の時代から続いているの日本型雇用は、現在でも根強く残っていて、大企業で正社員という選択肢が固定的で、しかも、企業側が強い人事権を持ち社員は受け身にならざるを得ない状況、家族など周囲も安定的な正社員を望み、まだまだ社員側が自由な選択ができないのが現状です。

しかも、ワークライフバランスなど、働き方の選択肢も狭い企業も多く、雇用保障の裏返しとして、企業に強力な人事権が認められており、職務や部門、勤務地などを自由に選ぶことは難しく、育児や介護などの理由がある場合を除けば、働く時間を柔軟に変更できる職場も少ない。

■ 生き方や働き方の支えとなる環境が整っていない

多様な選択を阻む社会の構造を明らかにすることが重要と言っています。

その多様な選択を阻んでいる要因の一つに会社の、日本の会社の風土や環境があると思います。

同調圧力が強く、言われた通り指示した通りのことを実行し、社員の主体性を認めない風土の会社では、無力感がどんどん増幅されていまいます。

これは、日本で日本型雇用が根強く、他国ほど転職環境が整っていないためとみられます。

多様なキャリア選択を支える「共助」の仕組みがまだまだ整備されていない状況。その環境の中で、未来への人生の無力感を持てない人にとっては、固定的、限定的な選択肢しかなく、自分には他の選択肢など持てないと持ってしまっていたら、転職など多様な選択肢を持てず、現状を我慢するしかない状態です。

「仕事に行きたくない」「仕事したくない」を我慢し続ける危険性

まだ、会社が嫌い・仕事が嫌い・仕事が合わないなど愚痴を言えている状態ならいいですが、朝自宅で目を覚ました時、「仕事に行きたくない」「仕事したくない」などネガティブな感情が芽生え始めてはメンタルヘルスの視点からみて危険信号です。

そんな状態でも、いまの状態を我慢し続ける。会社を辞めるなど、別な選択肢を持てない状態を放置し続けると、本当に危険性、リスクがあります。

「やりたくない仕事」は脳細胞をどんどん破壊する…脳科学者が説く"簡単に転職できない人"のための労働のススメ 仕事よりも、対人関係にフォーカスしたほうがいい

https://president.jp/articles/-/83540仕事がつらいとき、どうすれば心がラクになるのか。脳科学者の岩崎一郎さんは「苦しくてもがんばっていると、実際に脳の健康を損ねてしまう。つらいのは決して『根性がないから』ではない」という――。

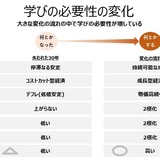

■「やりたくない仕事」は脳細胞をどんどん破壊する

「やりたくない仕事」を苦しくても我慢していると脳細胞をどんどん破壊するというショッキングな内容です。ストレスなどで、「仕事で心が疲弊してしまう」最近よく聞くようになりました。

それはいまの世代の人たちの心が弱いとか、精神力がないということではありません。

仕事で、働くことが苦しくてもがんばり続ける状態が慢性化すると、脳の健康を損ね、うつになることもあると脳科学で解明されてきました。

脳の健康を損ね、脳細胞が破壊される、うつになるリスクを考えると、会社が嫌い、仕事が嫌いなどと愚痴を言っている場合ではないと思います。

■長い間ストレスを我慢しづける「FF状態」の危険性

「Fight or Flight状態」、略して「FF状態」は、長いストレス状態を我慢し続けることで起きるようです。

会社も仕事も嫌いでも辞められない、会社に行きたくないけど仕方なくいく、この状態を我慢し続けるしかない状態はまさしく「FF状態」です。

『「闘争・逃走反応」(英語: fight-or-flight response)とは、動物が示す恐怖への反応。

危機的状況にいて、戦うか逃げるか、身動きを止める(擬死、凍結挙動(英語版))方法で生き延びてきたため備わったと考えられている。通常は発揮できない怪力を発揮できる反面、緊急時に使用しない内臓への血流が絞られたり判断力が低下したりするため、長期的にストレスを受けると体や精神に悪影響が出る。』ウィキペディア

仕事が嫌で、仕事に行きたくない、でも苦しくてもがんばる状態は、脳が「FF状態」になっています。

たしかに、健康ドリンクなど飲んで、一過性の力は発揮しても、心身は非常に苦しい状態。このFF状態が慢性的になると脳の健康を損ね、脳細胞が破壊されることにもなります。

まとめ 社外に心のよりどころとなる『心の安全基地』を持つ

「自分は何もできない」無力感は環境によって学んだ「学習性無力感」 | 新しい生き方働き方暮し方ブログ

https://atarashiihatarakikata.com/articles/23日本では、「自分は何もできない」無力感で溢れています。でもその無力感は思い込みで、「環境」によって学んだ「学習性無力感」です。

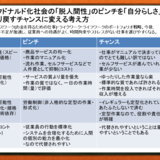

無力感を持っている人は、環境によって植え付けられた学習性無力感であることも多いと思います。

「やりたくない仕事」を、苦しくても我慢し続ける「FF状態」を回避する方法として、環境を選択する。『心の安全基地』を持つことをすすめています。『心の安全基地』とは、必要に迫られた時に心の拠り所となる居場所と言えるかもしれません。

心地よい安定や保護が保証された環境を意味する。子供は母親などの養育者を安全基地のように感じられると、好奇心は外の世界に向けられ、外的世界を探検することができるようになる。危険信号を感じると愛着対象にしがみつき、危険が過ぎると再度探索を行う。必要に迫られた時に心のよりどころとなる『心の安全基地』を持つことによって、辛い境遇や危険を乗りこえていくことが出来るようになる。

会社の環境が、同調圧力が強く、上下関係が厳しく、足を引っ張り合う風土だと、会社の中で、深い信頼を築ける仲間を持つことは難しいはずです。

他人に批判的で足を引っ張り合うような信頼関係を持てない会社では、仲間との距離感も遠く

益々ストレスが立っていまう悪循環にもなりかねません。

そんな、会社環境にいる方には、会社外で『心の安全基地』を持つことをおすすめします。

今、様々な選択肢をサポートしてくれる組織やNPO法人、社会運動などで始めています。自分に合った心の安全基地を持つことで、外の世界に探検することができるようになるかもしれません。

「okinawa未来カレッジ」は、誰もが自分らしい明日へ一歩を踏み出せる、 未来に向かって前進し、新しいライフサイクルを創り出すコミュニティーを目指します。