経済成長時代から成熟の時代は、変化が激しく自分らしい生き方働き方暮らし方を創っていく時代。

会社と自分の関係も大きく変化しています。

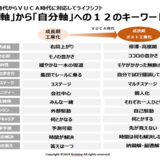

時代の変化とともに変化に対応して、自分が持っている古い価値観や考え方や思い込みを知り自分を変える必要があります。

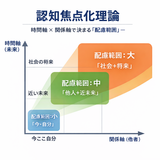

時代の思考と言われるパラダイムに強く影響を受けています。

工業社会からポスト工業社会へ。

「みんな一緒」から「それぞれ一人ひとり」の時代。

経済成長時代の終身雇用や年功制の影響で、工業化社会では、「会社依存」が強く、変化に対応できない人も多いようです。カイシャ人間となり、会社が拠り所としていたことも大きく変化しています。

「会社依存:」から脱出し、会社に依存しない生き方働き方が求められています。

「会社依存」を生んだ工業化社会による均一化と会社帰属意識

「工業化の進展に伴い、農業に最適化された社会構造や文化が解消され、工業に適した社会構造に変化する点に焦点を当てる概念である。」ウィキペディア

工業化社会は、農業社会の後にやってくる社会で、社会構造も大きく変化しています。

生き方働き方も、工業化社会によって大きく変化をもたらしました。

工業社会では、大量生産による効率化、コストの維持、出荷までのスピード、品質の安定を同時に進めるために、仕事の進め方や作業の標準化を推進。働く社員は決められた役割通りに仕事をする。仕事のマニュアル化・均一化が進みました。

企業は、その仕組みを維持させるため、従業員が会社に対して忠誠心を持ち、長くまじめに働くことを求めました。

従業員が、会社に対して強い帰属意識を高めるために、終身雇用制や年功制などを仕組み化。

右肩上がりで業績がのびていた時代は、企業にとって、自分の意見を言わず、会社に忠実に、指示通りに仕事をこなす社員の方が都合が良かったのです。

経済成長時代の工業化社会では、その会社と社員の関係が長く続き、「会社依存」する社員がどんどん生まれてきました。

カイシャ社会で「会社依存」するカイシャ人間の誕生

工業化社会では、都市化が始まり、中間集団の中核となっていた地域コミュニティーが崩壊し、

企業組織の急激な発達で、中間集団としてのカイシャ社会が生まれました。

中間集団は、国家と個人の中間にある集団です。

具体的には、家族、学校、地域コミュニティ、企業、宗教団体、労働組合、商工会議所、農協、漁協、NPO(非政府組織)などが中間集団になります。近代化に伴い中間集団が弱体・解体化し、個人化が進むという文脈で用いられることが多いです。

工業化社会を通じて、カイシャ社会が生活の中心になり、年功制や終身雇用制などの日本型雇用制度によって会社への忠誠心、会社への帰属意識が高まりました。

没個性・均一化とともに会社従属意識の高まりとカイシャ社会の登場、日本型雇用制度の影響で、働く従業員の中に、会社への忠誠心だけでなく、会社に依存ししがみつくいわゆるカイシャ人間が造成されて行きました。

(カイシャ人間とは)会社が生活のすべてであり、仕事一途で他に趣味などもない人。仕事人間。

[補説] 日本経済の高度成長期に目立った生き方。

それとともに、弱体化した中間集団の変わりにカイシャ社会が生まれ、会社が生活の中心になり、会社依存的な働く人の心の拠り所になっていきました。

ポスト工業社会では「会社依存」ではない拠り所が必要

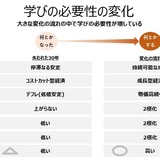

工業社会からポスト工業社会へ。工業化社会の雇用制度は制度疲労を起こし、ポスト工業社会では企業が働く社員に求めているものが変化しています。

こちらの記事に詳しく書かれています

↓ ↓ ↓

平成16年6月 働く者の生活と社会のあり方に

関する懇談会 II 生き方・働き方について考える

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/07/s0720-1b.html#4

「ポスト工業社会」では、基本的には、労使間の格差や規模間格差が解消するとともに、個人も組織に依存した拘束的な働き方から解放される。

会社組織に依存的・従属的な働き方に替わって、職人・商人的な自立的な働き方や裁量的な働き方が広がり、「組織への忠誠」から「仕事へのこだわり」へと働く者の意識や行動が変わってくると述べられています。

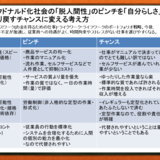

■会社が従業員に求めているものが大きく変化

工業化からポスト工業化への変化で、会社と自分の関係も大きく変化しています。会社が従業員に求めているものも大きく変わってきています。

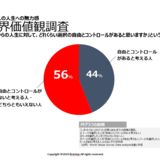

会社が求めることが、組織への忠誠より、仕事を通じて会社の業績を上げること、仕事の成果を上げることに変化。会社に依存し、自分の意見を言わないイエスマンより、予測不能なことにも果敢にチャレンジする高い意識を持っていることに変化しています。

働き方も大きく変わり、個人個人が成果を出すために、ルールに縛ったり拘束したりするのでなく、仕事の成果を上げやすいよう本人の裁量に任せる範囲を広げ、自己裁量的な働き方になります。

社員は、工業社会の組織従属的な働き方から自立した働き方へ、ポスト工業社会では組織に縛られ依存した働き方から解放されます。

■会社が働く人の心の拠り所の役割を持てなくなってきている

工業化からポスト工業化への変化で、社員の心の拠り所としての、中間集団としての会社はその役割を持てなくなっています。

会社が求めることの大きな変化とともに会社と社員との関係の変化が起きます。人生100年時代の仕事人生が伸びたことなど、会社は長い将来に渡り、社員の面倒を見られない状況です。

社員個人個人は、工業化社会がもたらした、没個性・均一化の会社依存から抜け出し、会社に依存しない、自分らしい個性を生かした働き方が必要になってきています。

工業化時代は、個人は社員として会社への帰属意識を持ち、拠り所に出来たけれど、ポスト工業化時代では、会社に依存せず、自立した社員、プロとして仕事の成果を上げる社員を求め始められ、自分で心の拠り所を見つけることが必要になっています。

会社依存から、職業人として「仕事のこだわり」を拠り所とする

この会社側の変化に対応して、個人は会社に依存し、会社にべったりと置いていた状態から、会社に依存せず、働く心の拠り所を変えていかざるを得ません。

では、何を働く心の拠り所にすれば良いのか?

工業化以前の職人にヒントがあります。

職人は、独立の精神を持ち、自主裁量権を持って仕事に取り組み、自分の仕事に誇りとこだわりを持っています。新しい時代の個人も、どの会社や組織に属しているかより、どんな仕事をしているかにこだわりそれを働く拠り所とする。

組織の中にあっても、自立した職業人としての誇りとして、仕事へのこだわりを拠り所に働く。

会社依存から脱出し、会社に依存しない、職業人への意識を転換する「自分イノベーション」。変化が激しい時代に合わせて自分らしい生き方働き方に変えることが必要なのだと思います。

まとめ

『「工業社会」の諸側面が、あまりに突き詰められ進行したために、社会がいびつな形になってしまったことが危惧される。むしろ、「工業社会」とそれに伴う企業組織及び雇用関係は、長い日本の歴史の中では、近代において発生した特異なものであり、それ以前の日本人は、農民、職人、商人の歴史をひもといてみても、それぞれ、自主独立で自由な精神を持っていたと言える。』http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/07/s0720-1b.html#4

この記事にあるように、長い日本の歴史の中では、工業社会はとても特異なもの。

でも、経済成長と相重なり、様々な側面で強烈に突き詰められて進行したことで、社会がいびつになってしまいました。

会社と社員とのタテ構造、ムラ社会の関係性の中で、会社依存するカイシャ人間が多数生み出されました。そのカイシャ社会の時代の思考(パラダイム)は、現在まで根強く影響しています。

ポスト工業社会に向けて、工業化の中で失われたものを取り戻すことが重要。

会社との関係性が希薄になり、生きがいも働きがいもない状態になっている今。会社が働く心の拠り所でなくなったのに、相変わらず会社依存から脱却できない人も多いと思います。

働く心の拠り所をなくしている人は、日本の歴史の中にあった、職人(職業人)としてのアイデンティティー、自主独立の自由な精神を復活させ、会社依存から脱却し、会社に依存せず、「仕事のこだわり」を心の拠り所とすることも大きな前進だと思います。

「okinawa未来カレッジ」は、誰もが自分らしい明日へ一歩を踏み出せる、 未来に向かって前進し、新しいライフサイクルを創り出すコミュニティーを目指します。